Le changement de l’attitude devant la mort : une révolution morale de grande ampleur

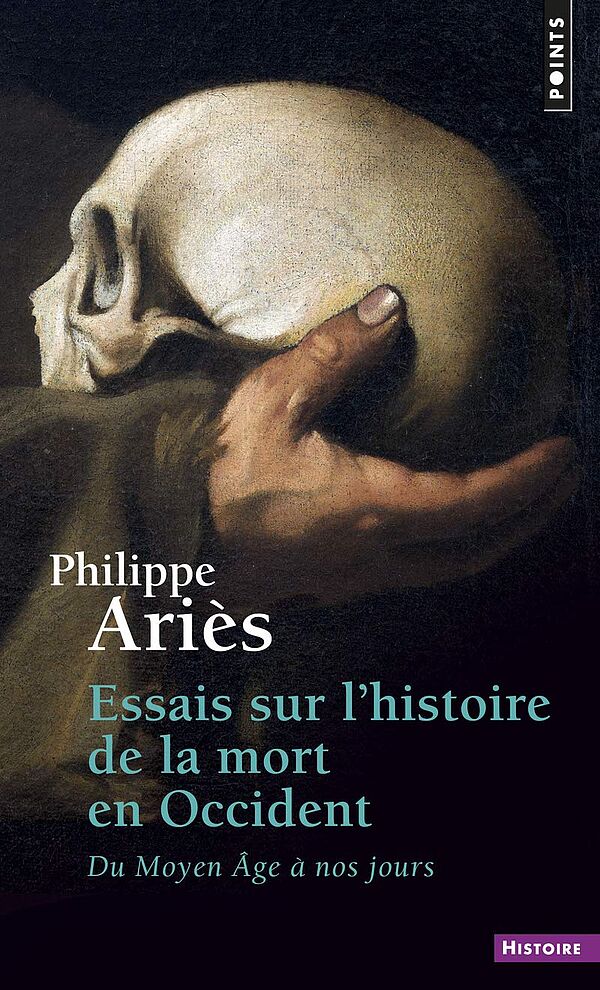

Les trois livres de l’historien des mentalités Philippe Ariès (1914-1984) sont incontournables pour comprendre les révolutions morales qui ont touché au fil des siècles et touchent aujourd’hui l’attitude de l’homme devant la mort. Le premier de ces livres, dont il est ici question (1975), contient un résumé des thèses qu’il développera dans son livre somme : L’Homme face à la mort, publié deux ans plus tard (1977). Réunissant les textes lumineux de quatre conférences prononcées à la John Hopkins University et d’autres articles, dont celui qui allait devenir fameux sur « La mort inversée » (Archives européennes de sociologie, vol. VIII, 1967, p. 169-195), ce recueil n’évite pas quelques redites d’un texte à l’autre, produites par les circonstances de sa publication. Ariès l’a en en effet constitué dans l’urgence de faire connaître ses travaux à un moment où d’autres historiens s’emparaient de la question. Rédigé dans une langue d’une clarté et d’un souci didactique rarement égalés, ces essais contiennent une première description des quatre âges des attitudes devant la mort au cours de l’histoire : la mort apprivoisée, la mort de soi, la mort de toi, la mort interdite.

Dans l’esprit des Annales, groupe d’historiens auquel il n’a pourtant jamais appartenu, Philippe Ariès embrasse le temps long, un millénaire, jusqu’à la période qui lui est contemporaine, dont il a été un observateur reconnu et grandement médiatisé dans les années 1970-1980 (Cuchet, 2020). On aura bien sûr conscience qu’en cinquante ans, l’attitude des Occidentaux devant la mort a encore évolué, et que nous continuons à vivre une « transition funéraire » majeure avec la disparition de « la génération de la rupture religieuse », celle des baby-boomers (Cuchet, 2018).

Toujours est-il que les catégories de Philippe Ariès restent stimulantes pour comprendre notre rapport à la mort et à ses rites. Elles relèvent à la fois d’une chronologie (la mort interdite ou « inversée » fait suite à la mort « apprivoisée ») et de l’établissement de grands types, qui dans la réalité ne sont pas forcément incompatibles entre eux. L’historien n’aura de cesse de revenir sur ces catégories pour souligner les lignes de tension qui traversent notre culture, en montrant par exemple comment se mettent en place de nouveaux rites funéraires dans les États-Unis des années 1960, en particulier l’embaumement, ou la prise en main des obsèques par des funeral homes dont il observe une publicité sur un bus, chose tout à fait inimaginable en France à l’époque : ces pratiques nuancent l’idée d’une « mort interdite » et totalement déritualisée.

Le premier modèle, celui de la mort apprivoisée, renvoie à l’attitude devant la mort des sociétés traditionnelles, dominante entre le premier Moyen Âge et les XIIe-XIIIe siècles, et toujours présente chez les moujiks de Tolstoï : l’être humain est familier de la mort qu’il côtoie depuis toujours, y compris dans les cimetières médiévaux situés au cœur des villes – une des grandes différences avec le monde antique – où les « charniers » remplis d’os humains récupérés dans les fosses voisinent avec les étals de boutiquiers. À l’heure de sa mort, qu’il pressent toujours, le mourant organise son départ conformément à la tradition en réunissant autour de lui non seulement ses proches, mais ses connaissances : la mort, à laquelle les enfants assistent, est publique et ritualisée et personne ne manifeste de « mouvement d’émotion excessif » ; le mourant expire, apaisé. « La mort de soi » s’impose peu à peu à la fin du Moyen Âge, alors que les hommes et les femmes acquièrent une conscience aiguë qu’ils sont des « morts en sursis » et qu’un lien s’établit entre « la mort de chacun et la conscience qu’il prenait de son individualité ». La représentation, qui se répand, du « pèsement » des âmes au moment du jugement dernier renvoie à l’idée d’un bilan de la vie et signale justement cette relation entre la mort et la biographie individuelle. Dans les gravures sur bois des artes moriendi des XVe et XVIe siècles, autre représentation notable, le mourant voit défiler sa vie entière et se voit soumis à une dernière épreuve par les forces du mal, de sorte que la fin de vie prend alors une tournure plus dramatique. « La mort de toi » renvoie à une conception ultérieure, qu’Ariès fait débuter au XVIIIe siècle : elle concerne la mort de l’autre, qui sera exaltée et dramatisée par le romantisme et qui inspirera le culte nouveau des tombeaux et des cimetières. La mort devient une rupture, ce qui est un fait inédit. Elle émeut et agite, voire fascine, et surtout elle provoque la douleur des survivants, laquelle découle des grandes transformations de la famille et des relations nouvelles fondées sur le sentiment et l’affection. Souvenons-nous qu’Ariès s’est fait tout d’abord connaître pour son livre sur L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime (1960). Le XIXe siècle devient même l’époque des deuils « hystériques ». Alors qu’au Moyen Âge, les corps des défunts étaient confiés ad sanctos, c'est-à-dire à l’Église, qui en faisait ce qu’elle voulait – par exemple, les ensevelir dans des fosses communes, puis les transporter dans des charniers une fois la décomposition achevée –, le XIXe siècle devient attentif aux lieux où ils reposeront. L’exacerbation des sentiments et la focalisation sur le lieu sont ainsi à l’origine du culte des tombeaux et des cimetières, encore dominant au moment où Ariès écrit et dont nous ne sommes pas encore sortis. Excellent connaisseur de la société américaine, où l’université a accueilli celui qui se définissait comme un « historien du dimanche » bien avant que ses travaux ne soient reconnus en France, il note à ce propos les contrastes entre les pratiques funéraires des Anglais et des Américains d’un côté, et des Français ou des Italiens de l’autre, lisibles dans leurs cimetières : à la sobriété des espaces verts plantés d’arbres ponctués de stèles à l’extérieur des villes sur des terrains privés répond le déploiement baroque de sculptures dans les cimetières devenus publics des centres-villes. Dans la « mort interdite », sa 3e conférence, Ariès exprime son sentiment d’être contemporain d’un bouleversement majeur :

depuis environ un tiers de siècle [donc depuis les années 1930-1940], nous assistons à une révolution brutale des idées et des sentiments traditionnels ; si brutale qu’elle n’a pas manqué de frapper les observateurs sociaux. C’est un phénomène en réalité absolument inouï. La mort, si présente autrefois, tant elle était familière, va s’effacer et disparaître. Elle devient honteuse et objet d’interdit.

Selon lui, ce changement, lié à l’industrialisation et la modernisation, a d’abord affecté l’Amérique, avant de s’étendre à l’Angleterre et aux Pays-Bas, puis de « gagner la France et faire tache d’huile ». Dans cette configuration, il convient d’« éviter, non plus au mourant, mais à la société, à l’entourage lui-même le trouble et l’émotion trop forte, insoutenable, causés par la laideur de l’agonie et la simple présence de la mort en pleine vie heureuse, car il est désormais admis que la vie est toujours heureuse ou doit toujours en avoir l’air ». La mort subite devient dès lors un idéal de fin de vie, alors qu’elle était crainte dans le monde chrétien car elle empêchait le repentir et surtout « privait l’homme de sa mort » (comme Ariès l’écrit dans son article sur « La mort inversée »). La mort à l’hôpital devient la règle : mourir chez soi est même ressenti comme quelque chose d’inconvenant. La « mort inversée » est une mort silencieuse, déritualisée, où la maitrise du mourant sur l’expérience qu’il est en train de vivre – la dernière – est anéantie dans la suite technique de soins hospitaliers et dans l’abandon de tous, mourant et proches, à l’expertise médicale. La dernière phrase d’un père jésuite, le P. François de Dainville intubé, perclus de sondes, et isolé dans une chambre aseptisée, dit la douleur et la solitude du mourant : « On me frustre de ma mort ». C’est justement la solitude du mourant que le sociologue allemand Norbert Elias, un des lecteurs et des critiques de Philippe Ariès, explorera dans son petit livre éponyme traduit en français en 1987.

L’émotion du survivant, autant que celle du mourant, devient intolérable en public. Afficher une trop grande peine va jusqu’à être perçu comme « un signe de dérangement mental ou de mauvaise éducation », notamment en Angleterre. L’incinération, pratique qui se développe au moment de l’écriture de ces textes, serait dès lors « le moyen le plus radical de faire disparaître et oublier tout ce qui peut rester du corps, l’annuler ». Ariès parle de la mise en place d’un interdit, qui rend inconvenante l’obligation d’afficher son deuil, ce qui était jusque-là la norme. Quand lui-même viendra pour la quatrième et dernière fois sur le plateau d’Apostrophes en 1984, juste après la mort de sa femme et peu de temps avant la sienne propre, l’historien, catholique de droite épris de traditions, portait d’ailleurs un brassard de deuil, survivance de la période où les vêtements devaient témoigner aux yeux du monde de la situation de l’endeuillé. En ce troisième tiers du XXe siècle, la mort et le deuil sont devenus des tabous. S’appuyant sur les travaux du Britannique Geoffrey Gorer, dont il cite à plusieurs reprises l’article important de 1955 « The Pornography of the Death », Ariès développe l’idée que la mort a remplacé le sexe comme principal interdit dans nos sociétés et qu’il faut garder sa peine pour l’intimité « as if it were an analogue of masturbation » (G. Gorer).

La privation du deuil rituel provoque chez les survivants une grande souffrance et peut être à l’origine d’un désespoir pathologique. Le chagrin, qui ne trouve plus d’espace public où se déverser, s’exprime aujourd’hui dans les nombreux journaux et récits de deuil contemporains étudiés par Maïté Snauwaert. La lecture des Essais sur l'histoire de la mort en Occident de Philippe Ariès permet de mieux saisir le contexte culturel de cette nouvelle production littéraire, et surtout d’appréhender la révolution morale d’envergure dans laquelle nous sommes engagés depuis le milieu du XXe siècle.

Corinne Grenouillet - Configurations littéraires

Bibliographie (pour aller plus loin)

- Philippe Ariès, Essais sur l'histoire de la mort en Occident, Seuil, coll. Points, 1975, 237 p.

- Philippe Ariès, L’Homme devant la mort, 1977, Seuil, coll. L’Univers historique, 641 p. (Cette somme a été réédité en deux volumes dans la collection Points Seuil : I. L’homme devant la mort.Le temps des gisants, Seuil, 1977, 304 p. et II. L’homme devant la mort. La mort ensauvagée, Seuil, 1977, 343 p.)

- Philippe Ariès, Images de l’homme devant la mort, Paris, Seuil, 1983, 276 p.- [2] p. de pl. en coul. : ill. ; 31 cm.

- Jean-Claude Chamboredon, « In memoriam : Philippe Ariès, 1914-1984 », Revue française de sociologie, 26-1, 1985, p. 150-152, https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1985_num_26_1_3927.

- Guillaume Cuchet, « Le phénomène Philippe Ariès », Annales de démographie historique n° 140, 2020/2, p. 227-249, https://www-cairn-info.scd-rproxy.u-strasbg.fr/revue-annales-de-demographie-historique-2020-2-page-227.htm.

- Guillaume Cuchet, « La transition funéraire contemporaine. Scènes et significations », Études, no 4248, 2018, p. 43-56.

- Norbert Elias, La solitude des mourants, suivi de Vieillir et mourir : quelques problèmes sociologiques, trad. de l’allemand et de l’anglais par Sybille Muller et Claire Nancy, Paris, C. Bourgois, 1987.