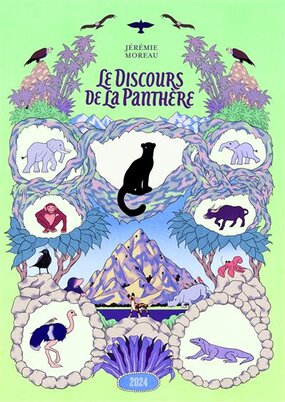

Par son titre même, le roman graphique de Jérémie Moreau abonde dans le sens des propositions zoopoétiques défendues par Anne Simon : les animaux, bien que condamnés au silence, ne devraient en aucun cas se trouver exclus du verbe littéraire, dont ils constitueraient au contraire les premiers inspirateurs. Le Discours de la Panthère se présente ainsi comme un étonnant carrefour, où viennent se croiser bêtes de tout poil et références littéraires ou philosophiques. La couverture de l’album, où se presse un bestiaire varié, est à cet égard exemplaire : alors que la silhouette de la Panthère évoque celle de Bagheera dans Le Livre de la Jungle, « le discours » peut faire penser à Descartes et à sa fameuse méthode, et ce d’autant plus que Moreau ne répugne pas à puiser son inspiration dans la philosophie, plaçant par exemple son album de 2019 (Penss et les plis du monde, présenté comme « un conte philosophique au temps du néolithique ») sous le signe de la pensée deleuzienne. La référence à Descartes et à Kipling fait pourtant office de fausse piste : là où les deux auteurs mettent l’homme au cœur de leur propos, utilisant l’animal comme un contrepoint ou comme un faire-valoir, Jéremie Moreau livre au contraire un récit dont l’humanité est rigoureusement absente. Situé avant l’arrivée de l’homme, son récit se déroule au « temps où les bêtes parlaient » : ce sont leurs échanges, à la fois furtifs et bouleversants, que le roman graphique s’attache à restituer.

Comprenant six chapitres où se croisent les chemins de différents personnages (un buffle et un dragon de Komodo, une autruche et une taupe, un étourneau migrateur, un jeune éléphant devenu dépositaire de la mémoire de ses aïeux, un bernard-l’hermite en quête de coquille, une sage panthère et un singe endeuillé), la structure de l’album pourrait évoquer celle des romans qui, à la façon du Quatuor d’Alexandrie, racontent plusieurs fois la même histoire depuis des points de vue différents. Le modèle de la variation musicale est d’ailleurs récurrent chez Jérémie Moreau (voir La Chambre de Warren, 2023), qui imagine ici un rhinocéros portant sur son dos des oiseaux venus du monde entier, et dont la symphonie colorée restitue la diversité du vivant : « Ces oiseaux viennent tous d’un coin différent de la planète », explique l’animal. « Ce sont des éponges, dans leurs volutes sonores, dans leur accent, dans la couleur des sons, il y a écrits les climats, les végétations, les reliefs de leurs régions depuis la nuit des temps. Vois mon bonheur, je suis l’être le plus heureux sur terre, car je me promène avec le monde comme bagage. » (p. 66). En dépit de cette assimilation du chant à un « écrit », c’est par la couleur plus que par le texte qu’est restituée cette chatoyante diversité. Le roman illustre à ce titre les théories d'Amitav Gosh, selon qui le roman occidental échouerait à rendre compte des enjeux climatiques et des rencontres avec le non-humain, et devrait être abandonné au profit d’autres formes qui feraient la part belle à l’image :

Retracer l’évolution du livre imprimé revient à constater la lente, mais inexorable excision de tous les éléments picturaux qui peuplaient auparavant les textes […]. Comme si toutes les portes et les fenêtres qui nous offraient une sortie possible hors du confinement du langage devaient être claquées, pour être bien sûr que les humains n’ont d’autre compagnie dans leur monde en déclin que leurs propres abstractions et leurs propres concepts. […] S’il est donc vrai que le dernier moyen, mais aussi le plus intransigeant, qu’a le changement climatique de s’opposer à la fiction littéraire réside finalement dans sa résistance au langage lui-même, alors de nouvelles formes hybrides semblent devoir émerger et l’acte de lecture changera à son tour une fois encore, comme cela fut déjà le cas auparavant, à maintes reprises. (Le Grand Dérangement, p. 100-101)

Le Discours de la Panthère s’écarte aussi bien du modèle romanesque que de celui de la fable : on cherchera en vain une morale aux différents chapitres, une cohérence narrative aux rencontres furtives entre les personnages animaux (l’étourneau se saisit du bernard-l’hermite, qu’il relâche aussitôt, après avoir été déséquilibré par une rafale de vent ; le dragon de Komodo qui offre à l’intrigue son amorce en mordant un buffle disparaît ensuite du roman). C’est dans le chapitre consacré aux éléphants que la linéarité du récit se trouve le plus explicitement mise à mal : alors que le jeune pachyderme peine à retenir la longue généalogie dont son aïeul voudrait qu’il devienne dépositaire, il discute avec une souris et un poisson qui proposent de lui raconter une journée ou une dizaine de secondes de la geste de leurs espèces respectives. « Tu sais, nous les souris on a des tout petits cerveaux, alors on a mutualisé la mémoire. Chacun un jour. Moi par exemple, je suis spécialiste du 8 888 888 881e jour » explique le rongeur (p. 58). Après avoir détaillé « la première nanoseconde de la dixième seconde précédant l’instant où j’ai commencé à te raconter », le poisson refuse quant à lui la qualification de « micro-événement » proposée par le jeune éléphant : « Tout ce que je viens de raconter est majeur. Tu n’imagines pas les répercussions sur les océans, la faune, la flore, l’avenir du climat. […] Crois-en mon expérience de poisson : il n’y a pas d’événement mineur. » (p. 62). L’usage du verbe « raconter » rend imparfaitement compte du dispositif formel imaginé par Jérémie Moreau, qui utilise l’espace de la bulle pour dessiner le discours de la souris et du poisson, ainsi émancipés des contraintes traditionnelles du récit. Le détour par l’image permet de concevoir une autre forme de narration, où les informations, placées sur un pied d’égalité, sont émancipées de tout principe de hiérarchisation et de tout impératif de déroulement chronologique. En construisant une alternative à la proverbiale mémoire des éléphants, le roman graphique de Jérémie Moreau produit un véritable effort de décentrement, conforme aux objectifs de l’éthique animale : il propose en effet au lecteur d’adopter ce qui pourrait être une perspective non-humaine pour raconter l’histoire du monde.

Cette inflexion du regard, permise par le support hybride du roman graphique, n’exclut pas la tentation de l’anthropocentrisme : le point de départ du récit est ainsi placé dans la rencontre d’un buffle et d’un dragon de Komodo, dont l’auteur affirme avoir conçu l’idée en regardant un documentaire animalier. Là où le dragon réel veille sa proie parce qu’il attend que le poison fasse son effet afin de pouvoir la dévorer, celui de Jérémie Moreau est étreint par la culpabilité et s’attache à l’animal qu’il a mordu au point de refuser de le manger et de vouloir lui offrir une sépulture, ce qui suscite l’incompréhension des charognards et motive l’intervention finale de la sage panthère, sommée de rendre un jugement en la matière. Ainsi que le signale Anne Simon, l’anthropomorphisme dans la littérature ne doit pas être systématiquement condamnée : selon la critique, il « ne constitue […] ni une condition incontournable de notre relation au monde, ni une aporie a priori du récit animalier. […] Il relève de la logique de l’évolution et de la “combinatoire” du biomorphisme que nous comprenions intuitivement d’autres espèces qui nous sont apparentées, que nous partagions leurs émotions et leurs expressions, et que nous puissions en rendre compte avec des moyens spécifiquement humains, comme le langage poétique. » (p. 73). La singularité de l’amorce du récit de Moreau tient dès lors au choix de l’animal anthropomorphisé, qu’une idée reçue récurrente présente comme « le dernier des dinosaures » et, partant, comme le représentant d’une espèce extrêmement éloignée de la nôtre : si le deuil d’un singe nommé Homo, dans les dernières pages du récit, permet de penser la transition vers l’homme, c’est bel et bien le dragon qui verse la première larme. Plus encore, Homo pleure sa mère, tandis que le reptile bafoue toutes les règles du règne animal pour un buffle qui n’est pas à proprement parler son congénère. Il semble qu’il faille donc appliquer au récit de Moreau le refus de linéarité qui caractérise les histoires contées par la souris et le poisson : en passant du dragon de Komodo au grand singe, on ne suit pas une ligne qui serait celle du progrès, on se coule dans « le grand tourbillon des chairs » que décrit la Panthère.

Ninon Chavoz - Configurations littéraires