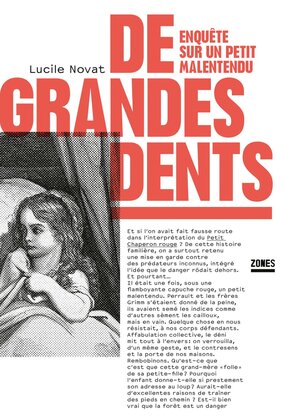

Dans son essai De grandes dents, Lucile Novat invite son lectorat à revenir sur le « petit malentendu » qui entoure un classique si connu qu’il en deviendrait presque suspect : « Je crois que ce que nous enseigne Le Petit Chaperon rouge, c’est que le danger n’est pas dans la forêt, mais bien plutôt dans le foyer. Qu’il n’y a pas tant à se méfier des loups inconnus que des loups familiaux. » (p. 13-14). Autrement dit, l’héroïne du conte de Perrault et des frères Grimm est victime d’un inceste ayant pourtant donné lieu à une lecture exactement inverse. À partir de cette hypothèse, l’autrice entreprend la révision d’un contresens qui a la dent dure, en interrogeant, dans le même geste, les œillères qui l’ont favorisé et entretenu. Pour mener l’enquête, elle se donne un objet (les différentes versions écrites et orales du conte, dont elle confronte la lettre au nuage d’interprétations qu’il a pu susciter), une méthode (que l’on pourrait qualifier d’herméneutique faisant feu de tout bois) et un style (reconnaissable à un ton et à une forme faisant le pari du familier pour produire ses effets de sens).

Selon Lucile Novat, la croyance selon laquelle Le Petit Chaperon rouge mettrait en garde contre les dangers venus de l’extérieur part d’une entorse au pacte de lecture générique ordinaire. En effet, si la lecture allégorique est conventionnellement appliquée au merveilleux des fables et des contes, Le Petit Chaperon rouge fait quant à lui l’objet d’une tenace littéralisation :

Un enfant de sept ans est capable de comprendre que le lion avec une couronne dans la fable de La Fontaine est une métaphore du roi. Ce ne serait pas difficile a priori de comprendre que le loup est à l’aïeule ce que le lion est au roi : une métaphore. Mais c’est comme s’il manquait une marche. On maintient fermement l’interprétation : c’est un loup déguisé en mamie, on vous dit ! (p. 16)

Cette résistance a un nom : le tabou, qui porte non sur la pratique de l’inceste, contrairement à ce qu’affirmait Claude Lévi-Strauss, mais sur toute parole ou pensée susceptible de s’y rapporter, comme l’avance Dorothée Dussy dans Le Berceau des dominations : c’est « la contradiction de l’ordre social qui admet l’inceste mais interdit qu’on en parle, interdit qu’on y fasse référence, interdit qu’on y pense » (Pocket, 2021, p. 382). De là deux réflexes, emblématisés par l’interprétation du conte, mais aussi par la réaction devant les chiffres sur les violences sexuelles intrafamiliales, que Lucile Novat met en regard, parce qu’elles relèvent d’une même logique : à l’aveuglement touchant la violence ordinaire répond une fascination commode pour les récits extra-ordinaires. D’un côté, le conte « essaye de dire que le danger est là, tout près, dans la maison » (p. 16), mais la figure du loup n’a cessé pourtant « d’alimenter le moulin millénaire de la peur – réelle ou feinte – du dehors » (p. 28) ; de l’autre, les chiffres martèlent que la victime connaît dans 92% des cas son agresseur, mais ce sont toujours les faits divers où intervient un tiers inconnu et monstrueux, comme l’affaire Dutroux, qui retiennent l’attention et modélisent les imaginaires. En somme, Lucile Novat montre par de tels rapprochements que malentendu interprétatif et myopie collective sont les deux faces d’une même médaille : comment bien lire, quand on a appris à ne rien voir, ou que le regard est dès le départ biaisé ?

Pour corriger la donne, De grandes dents, à partir des multiples versions livrées par Charles Perrault, les frères Grimm et la tradition orale, se livre à un exercice de relecture et d’herméneutique qui prend appui sur quatre gestes : le retour au littéral ; la révision étymologique ; la rêverie symbolique ; le détour intertextuel et/ou transmédiatique.

Les citations tirées du Petit Chaperon rouge montrent d’abord que l’inceste est déjà codé dans le texte d’origine, et ce dès la première ligne, ce qui rend plus évidents encore les biais qui participent à son occultation : d’emblée, il est dit que la grand-mère, chez les frères Grimm, « aimait » sa petite-fille « encore bien plus fort que tous les autres », et chez Perrault, que « sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore ». La célébrissime formule « Tire la chevillette, la bobinette cherra », de même, est interrogée pour ce qu’elle est : une pure invention langagière, un de ces « sésames performatifs » et « suspects » (p. 57), qui doivent alerter sur ce que masque cette esbroufe – sous la protection apparente, un désir d’emprisonnement dissimulé ?

À cette écoute du littéral, qui rappelle le lecteur et la lectrice à la responsabilité éthique portée par leurs choix interprétatifs, s’adjoignent des rappels étymologiques d’où partent certaines des révisions les plus contre-doxiques de l’essai. D’antagoniste monstrueux, le Loup-compère (de compater, « parrain ») de Perrault devient la « version masculine de la marraine bonne fée », un « adjuvant magique venu prêter main-forte à l’enfant » (p. 66), qui sait quel danger l’attend chez sa grand-mère. Plus loin, le latin scrupulus (« petite pierre pointue, qui rend la démarche boiteuse », d’où le scrupule moral) servira à éclairer la présence des cailloux dans les contes des fées (Le Petit Poucet, Le Loup et les sept chevreaux), lesquels refont une apparition à la fin de la version allemande. Les pierres dont le Chaperon, délivré par le Chasseur étrangement redevenu passif une fois le sauvetage accompli, emplit le ventre béant du loup, conduisent Lucile Novat à tirer une « morale littérale – et minérale » (p. 109) du geste final de l’enfant, à rebours de la moralité couramment admise, mais à laquelle le conte ne saurait se réduire : poser le scrupulus dans le corps de l’agresseur, c’est tenter de lui « inoculer le scrupule : De grâce, la prochaine fois, que l’inquiétude morale retienne ton geste » (p. 110). Aussi la fin du Petit Chaperon rouge constitue-t-elle « un épilogue édifiant » adressé « à l’adulte bien plus qu’à l’enfant » (p. 111) : ce n’est plus à la victime d’intérioriser la faute, mais à l’adulte de ressentir un scrupule viscéral : « c’est lui qui doit réfléchir à ses actes, c’est lui qui doit tirer les conclusions de cette histoire » (p. 111).

Convaincue qu’« il faudrait lire le conte comme un rêve » (p. 77) qui tend aux symboles un miroir déformant et révélateur, Lucile Novat déplie sous toutes leurs coutures les motifs archaïques du conte (l’enfant, la forêt, le loup, etc.). Sous sa plume, ceux-ci deviennent des images allégoriques contradictoires et complémentaires, à l’instar du loup, tout à la fois « métaphore animale de la pulsion dévoratrice de l’adulte », « séducteur potentiellement attirant », « adjuvant compère », « pute maternelle qui recueillerait les petits Chaperons », et même « mère reproductive » dont la « grossesse de pierres » symboliserait « la transmission intergénérationnelle des traumatismes tus » (p. 76-77). Il n’y a là ni contresens, ni inconséquence, mais une recherche assumée de la contradiction qui aspire à « une écoute flottante du conte » (p. 79), présenté comme forme disponible à la réappropriation tous azimuts : « ce corpus hystérique a l’habitude qu’on le charcute » (p. 115), pourvu qu’on le recouse, conclut l’essai, qui suggère peut-être par cette note énigmatique que chaque époque décortique le récit avec ses propres outils avant de le léguer, sillonné mais non épuisé, aux générations suivantes. Et le dialogue polémique entrepris dans De grandes dents semble bien partir des marques laissées par les commentateurs sur le conte, avant de tracer de là ses propres voies. Chemin faisant, proposition après proposition, l’autrice croise le fer avec Bruno Bettelheim et Yvonne Verdier, pour venir, à coup de symbolisme et féminisme, pointer du doigt les angles morts interprétatifs et les partis-pris idéologiques de la tradition psychanalytique, mythocritique et ethnocritique. Est ainsi remise en cause l’idée selon laquelle Le Petit Chaperon rouge ne serait « qu’une affaire de passation intergénérationnelle » (p. 81), ce qui oblitère l’envahissant sous-texte sexuel du conte, tout comme est balayée d’un revers de main l’hypothèse d’une héroïne cédant aux instances de sa mère-grand telle une « femme déchue » (p. 94), qui déporte la responsabilité sur l’enfant devenue Lolita malgré elle, victime, comme l’héroïne de Nabokov, comme Laura Palmer de Twin Peaks, comme Violette Nozière et tant d’autres, d’un malentendu qui associe femme et faute.

C’est là une autre spécificité de cet essai résolument hétéroclite : Lucile Novat fait se côtoyer culture dite savante et pop culture, Sigmung Freud et final girl des films d’horreur, Marc Escola et easter egg de l’univers vidéoludique, pour proposer des lectures audacieuses. Les pages consacrées au cinéma de David Lynch, également commenté par Iris Brey dans La Culture de l’inceste (Seuil, 2022), sont sans doute le meilleur exemple de cette intertextualité et de cette transmédialité sans barrière. Prenant pour point de départ la variante anthropophagique de la tradition orale, où le loup, avant d’attirer le Chaperon rouge dans son lit, l’invite à se délecter de ce qui s’avère être sa grand-mère, l’autrice rapproche ce motif archaïque du mythe de Cronos, dépeint par Goya dans Saturne dévorant un de ses fils (1819-1823), dont les traits se retrouvent dans ceux de Bob dans Fire Walk with me (1992) de Lynch. Assumant l’anachronisme comme geste porteur de sens (« je vous assure que Twin Peaks peut nous aider à interpréter le conte », p. 88), De grandes dents montre comment la superposition vertigineuse du monstre dévorateur et du père dans le film produit une lisibilité qui doit faire admettre que « c’est bien le parent sous le masque » de « l’ogre paternel mythique » (p. 91) pour débouter la littéralité dont le conte reste prisonnier :

Lorsque vous dites : Ce n’est pas son père enfin, c’est Bob qui, ayant possédé le père, possède la fille, c’est la même confusion que quand vous dites : Ce n’est pas sa grand-mère enfin, c’est le loup qui, ayant dévoré la grand-mère, dévore la fille. […] Bob et le loup sont les incarnations allégoriques de la prédation qui anime le parent. Dans Twin Peaks, le père abusif prend les traits de Cronos […] comme pour redoubler sa monstruosité en surimprimant cette figure mythique à celle du papa lambda. Dans Le Petit Chaperon rouge, le parent incestueux se transforme en fauve dont la pulsion dévoratrice renvoie également au mythe grec. (p. 90-91)

Une telle méthode peut ne pas plaire aux pourfendeurs d’anachronismes et aux zélateurs d’un académisme strict. Elle a néanmoins l’intérêt de tracer à sauts et à gambades un parcours à même une culture que l’on croyait acquise, soit pour réviser, à partir de tous les petits malentendus mis bout à bout, une longue tradition d’œillères interprétatives qu’il devient impératif de questionner, soit pour revisiter les œuvres subversives qui tâchent de représenter et de penser l’indicible, et qu’il serait temps d’écouter.

Cette pratique buissonnière de l’herméneutique a aussi l’avantage de créer une connivence renforcée par le ton général de l’essai, placé sous le signe du familier à deux titres. De grandes dents, c’est d’abord un style parlé et imagé qui pour autant ne perd rien en pertinence. Au détour d’une phrase, métaphores, analogies et jeux de mots surgissent pour donner à l’argumentation tout un poids de réalité : « Mais pourquoi ces histoires scellent-elles un hermétique couvercle sur la marmite systématique des violences intrafamiliales ? » (p. 36) demande l’autrice lorsqu’elle expose l’écart d’appréhension entre les chiffres concernant les faits divers et les violences intrafamiliales, dont le ratio est ainsi posé : « Dites-vous que le rapport d’échelle est le même qu’entre le poids d’un lapin nain (kidnapping) et celui d’un cachalot (inceste) » (p. 36-37). Ces images qui font penser s’intègrent à une prose aiguisée, ironique et irrévérencieuse (« Bruno [Bettelheim], we need to talk », p. 94), dont la fonction comique, qui fait contrepoint à la gravité du sujet, s’accompagne d’une visée pragmatique et militante. Cheminer ainsi dans le canon, interpeller de la sorte les références autorisées, c’est signifier que toutes et tous sont habilités à se réapproprier les classiques, à donner de la voix dans l’arène critique, à discuter à parts égales, quoique depuis des positions différentes. Ce point nous paraît d’autant plus important à la lumière de la note 34, où Lucile Novat, enseignante au collège, relate l’échange qui a suivi l’étude du Petit Chaperon rouge en classe de sixième. Le partage euphorique d’anecdotes personnelles puis la confidence glaçante à laquelle la discussion lancée à partir du conte a permis de donner voix reflètent la vitalité démocratique dont le conte est porteur, tout autant que sa capacité à éclairer les existences singulières ainsi qu’à les porter sur la scène publique. Cette dimension est illustrée par la facture très originale de l’essai, qui entremêle à l’analyse d’une œuvre classique un récit personnel narré en pointillés. Sous le commentaire du Petit Chaperon rouge, De grandes dents relègue en notes de bas de page, traditionnellement réservées aux sources, une chronique familiale offerte comme contrepoint et incarnation intime du conte, qui, par-delà le merveilleux, semble doté du pouvoir de faire cas, ou tout du moins de penser les configurations familiales. En dévoilant pudiquement les pans de l’histoire de sa mère et de ses grands-parents auxquels le texte semble faire écho, l’autrice le réverbère dans son expérience et l’innerve en retour de son vécu, pour en souligner ainsi l’actualité.

Comme Jennifer Tamas avant elle, Lucile Novat entreprend, pour reprendre la formule de Marie-Jeanne Zenetti, de relire en féministe un monument du patrimoine, dans un geste de réactualisation et de réappropriation ouvert par #MeToo, lequel vise moins à torpiller ou à « tortiller le texte » qu’à « déplier » son inhérente « bizarrerie » (p. 72). Avec impertinence, De grandes dents fait à sa manière honneur à « l’esprit de subversion » (p. 15) de ces auteurs qu’ont aplani des siècles de lecture myope et que les outils d’analyse féministes permettent de lire à nouveaux frais.