Le sale boulot de l'homme de ménage

De temps à autre, l’actualité littéraire ou cinématographique braque son projecteur sur les aides à domicile (Debout les femmes ! de François Ruffin, 2020) ou sur les femmes de chambre des grands hôtels (Petites mains, de Nassim Chikhaoui, 2024). On se souvient de l’extraordinaire succès du Quai de Ouistreham (2010) – qui a inspiré le film Ouistreham, d’Emmanuel Carrère (2022) – où la journaliste Florence Aubenas, dans un long reportage en immersion, témoigne de manière sensible de la condition des femmes de ménage de la région de Caen, soumises à des horaires « coupés » (tôt le matin, tard le soir), et à des cadences abrutissantes pour une rémunération dérisoire. Le livre plus confidentiel, de la Marocaine Fatima Elayoubi, Prière à la lune, publié aux éditions Bachari (2006), qui évoque lui aussi les ménages réalisés à domicile ou dans des bureaux, est moins connu que son adaptation, Fatima, film réalisé par Philippe Faucon en 2015, qui a remporté le Prix Louis-Delluc la même année, et le César du meilleur film en 2016.

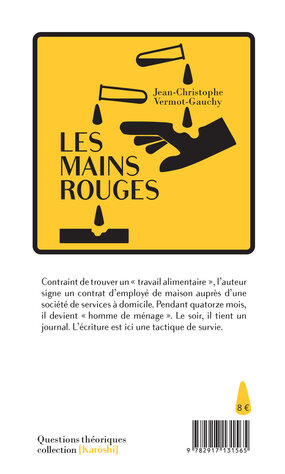

Des métiers du nettoyage, il existe donc peu de représentations artistiques, comme de la plupart des métiers manuels et des professions dévaluées. Elles sont essentiellement cinématographiques, rarement littéraires, ce qui constitue le premier intérêt du petit livre de Jean-Christophe Vermot-Gauchy, excellent représentant des écritures au travail contemporaines.

Un journal de travail

Ce livre inaugure la collection Karōshi dirigé par le poète, performeur et théoricien de la poésie Christophe Hannah. Le terme, qui désigne en japonais un « épuisement total par le travail » pouvant causer la mort, est bien connu des spécialistes de la souffrance au travail. Marie Pezé, spécialiste de la psychodynamique du travail, discipline fondée par Christophe Dejours, y consacre un chapitre d’Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés (2008). Le devenir de cette collection est à suivre attentivement, tant est partagé aujourd’hui, dans tous les métiers, le sentiment que le travail est dépourvu de sens, et qu’avec les effets de sa financiarisation ou du « management désincarné », selon l’expression de Marie-Anne Dujarier, c’est le travail lui-même qui est « mis à mort », pour reprendre le titre de la série documentaire de Jean-Robert Viallet (La Mise à mort du travail, 2009).

Le genre littéraire dans lequel s’inscrit Les Mains rouges, le journal, est depuis longtemps le compagnon des travailleurs, du moins de ceux qui, après leur journée de labeur, s’adonnent à un autre travail : celui des mots. Le journal ouvrier a acquis ses lettres de noblesse avec Constant Malva, le mineur du Borinage qui raconte le quotidien d’un houilleur pendant une année (1937-1938) dans Ma nuit au jour le jour (1953).

Celui de Jean-Christophe Vermot-Gauchy, qui court sur presque quatorze mois (« 9 janvier 2017 - 16 février 2018 »), affiche sa filiation avec une diariste plus célèbre, la philosophe Simone Weil qui s’est établie en usine, bien avant les maoïstes des années 1970, et a témoigné de son expérience dans Journal d’usine (1934-1935), devenu une partie de La Condition ouvrière (1951).

Le journal est un genre particulièrement ductile : il s’adapte au temps morcelé et à l’écriture fragmentée, aux pages rédigées le soir au retour d’une journée de travail, ou le dimanche. Pendant les quatorze mois de son emploi dans une « société de services à domicile », l’auteur a noirci, nous dit-il, « une quinzaine de cahiers de deux cent pages » (p. 7). On aurait tort pourtant d’imaginer que Les Mains rouges sont le produit d’un premier jet spontané. Le livre s’est au contraire construit sur une sélection d’« extraits », soigneusement retravaillés pour la publication, même si « tous les événements relatés sont exacts » (p. 7). C’est en homme de mots que J.-C. Vermot-Gauchy réussit à faire éprouver le passage du temps, la fatigue qui s’installe, l’usure de la répétition, tout en rendant saillants les moments forts de son expérience, notamment les rencontres avec ses nouveaux clients, dignes de la meilleure comédie sociale.

Invisibilité

En Inde, ceux qui nettoient les latrines sont les « dalits », autrefois désignés comme les intouchables. Dans notre société obsédée par la propreté, le nettoyage est délégué à une main-d’œuvre non qualifiée et profondément déconsidérée : généralement des femmes. Plus fréquemment que ces dernières, les hommes sont assignés à la « maintenance industrielle », ce type de nettoyage qui exige qu’on utilise des machines, ou aux tâches nobles, car les métiers de la propreté ont leur propre hiérarchie, et les hommes y occupent la place du haut.

Première originalité de ce journal, Jean-Christophe Vermot-Gauchy est un « homme de ménage » ainsi qu’il aime à s’annoncer lorsqu’il arrive chez un client. Il appartient à la catégorie de ceux, et plus souvent de celles, qui mettent la tête dans la cuvette des toilettes. « Ça vous amuse de faire la bonniche, on dirait ! » lui lance, méprisant, un de ses employeurs en employant un mot doublement dépréciatif (p. 45) : non seulement « Barbe bleu », comme le surnomme plaisamment l’auteur, ravale son employé au statut de domestique corvéable à merci, mais il le place dans la catégorie des femmes, ce qui révèle qu’en 2018 le mépris de classe fait toujours bon ménage avec le sexisme. Jean-Christophe venait de piquer un fou-rire, qu’avait subitement éteint la morgue de son employeur. Dans cette scène sidérante et au fort potentiel dramatique, le lecteur passe, avec l’auteur, de la joie à la colère.

Chargé d’accomplir les tâches les plus répugnantes, l’homme de ménage doit être le moins visible possible. Dans des appartements aux multiples pièces, on lui demande de se changer dans les toilettes, parfois même dans un garage : « Suis-je une voiture ? » se demande-t-il. Ses employeurs se déshabillent devant lui, nagent nus dans leur piscine en sa présence, comme s’il n’existait pas. Ils lui demandent de mettre leurs capotes usagées à la poubelle, de nettoyer leurs godemichés, puis de « les ranger enveloppés d’une compresse stérile » (p. 77). Les exigences de ses employeurs rappellent l’asservissement des domestiques aux familles bourgeoises. Seuls les sympathiques « G. », un couple de psychanalystes, prennent soin de ranger l’appartement avant sa venue. Ailleurs, il doit trier, ranger… mais en prenant garde qu’aucune de ses interventions ne se voie.

Le corps à l’ouvrage

Le corps de l’homme de ménage est soumis à rude épreuve. J.-C. Vermot-Gauchy témoigne avec finesse et souvent humour de comment son corps lâche, se liquéfie devant les corvées immondes qui lui sont confiées. Les saletés et les détritus des employeurs sont évacués en sueur, merde, pleurs et vomissements du travailleur. Les détergents abîment la peau ; et le titre du livre s’éclaire :

Je me gratte jusqu’au sang entre les doigts de la main gauche. C’est pas jojo. Des croûtes. Des plaies. Ça saigne. L’eczéma me ronge. Je vais chercher un glaçon dans le congélateur. Le froid stoppe les démangeaisons. J’aimerais pouvoir plonger les deux mains dans un grand seau plein de glaçons ou dans de la neige.

Mes mains rouges. Dans la neige. (p. 51)

Au-delà du corps en souffrance, l’identité et la faculté de pensée sont atteintes. Est-il encore un comédien, celui qui armé de gants Mapa passe ses journées à nettoyer la crasse des autres ? Est-il encore un acteur reconnu celui qui dépose sur le rebord du lavabo un slip collé de sperme qui trainait au sol et qui croise son reflet dans le miroir ? Est-il encore un homme de mots celui qui ne pense plus qu’à son travail, et toujours « en mal » (p. 65) ?

Le corps est le siège de la mémoire du travail, qui est en partie une mémoire procédurale. Au fil des mois, Jean-Christophe devient de plus en plus efficace, il repasse une chemise en quatre minutes, non plus en six, il s’étourdit de vitesse, découvrant ce qu’avant lui bien des travailleurs « manuels », à commencer par Simone Weil, ont expérimenté :

Les chiffres et la vitesse me permettent de ne pas penser et j’en suis fier. Penser fragilise. Je dois tenir. Je tiens. Je tiendrai. Mon corps, lui, ne bronche pas pour l’instant. Lui aussi il tient. Me maintient. Lui aussi la vitesse l’excite. La vitesse, c’est mon adrénaline à moi. J’ai progressé. J’ai vite compris qu’aller vite me permettait de faire sans trop souffrir. Pourtant, la vitesse épuise. Mais c’est l’objectif, justement : s’épuiser. Si je ralentis, je tombe. Je dois garder le pied sur l’accélérateur. (p. 65).

Aller vite et bien faire son travail sont deux facteurs d’une certaine joie. Car cette facette du labeur ménager – et sans doute de toutes tâches, même les plus ingrates – n’est pas absente du texte (p. 40). Vaincre la saleté et le désordre, ce « bordel » invraisemblable qui règne chez des gens aux positions sociales si respectables (« Un médecin. Une institutrice », p. 21), procure parfois le plaisir du travail bien fait. Néanmoins le découragement domine ces pages.

Un travail sans fin

Dans Le Deuxième sexe, Simone de Beauvoir souligne la négativité des tâches ménagères dont les femmes ont en général la responsabilité. Elle décrit la fatigue « indéfiniment recommencée » des ménagères, dans un combat « qui ne comporte jamais de victoire » et qu’elle compare « au supplice de Sisyphe » :

[…] La ménagère s’use à piétiner sur place ; elle ne fait rien : elle perpétue seulement le présent ; elle n’a pas l’impression de conquérir un Bien positif mais de lutter indéfiniment contre le Mal. C’est une lutte qui se renouvelle chaque jour. (Le Deuxième sexe, tome II, « La femme mariée », 1949)

L’homme de ménage constate lui aussi l’inanité de ce qu’il accomplit :

Depuis six mois, mes journées, c’est rien. Un désert. Un désert. Je travaille tous les jours entre 8 heures et 13 heures, mais je n’arrive pas à me dire que ce que je fais serait toujours une bonne chose de faite. Car ce que je fais, c’est rien. Rien. Rien. Pas une bonne chose de faite. Pas une bonne chose. (p. 66)

Le nettoyeur ne bâtit pas de murs, il ne fabrique pas d’objets, il ne confectionne pas de pain. Il s’adonne à un travail sans fin, qui comme la propreté justement, ne se voit pas. Comment ne pas être épuisé physiquement et mentalement lorsqu’on subit la double dureté d’un travail : sa négativité foncière, et l’absence de reconnaissance dont il est l’objet ?

Le tri des artistes

Mais un autre type d’accablement s’ajoute à la condition de l’homme de ménage, qui se considère encore, quoiqu’avec une noire autodérision, comme un « auteur dramatique » (p. 67). Le livre de J.-C. Vermot-Gauchy est également un témoignage implacable sur le sort que notre société réserve aux artistes. Ils peinent à atteindre les 508 heures qui permettent d’obtenir le statut d’intermittents du spectacle et de bénéficier d’indemnités de chômage et ils s’épuisent dans l’accomplissement de jobs alimentaires exténuants, au risque de disparaître des radars de la profession.

L’impécuniosité est un thème récurrent du livre, elle déstabilise le couple formé par Jean-Christophe et son compagnon, dont les tiraillements apparaissent en arrière-plan. Elle justifie son silence devant les exigences démesurées de ses employeurs, devant le mauvais traitement de l’agence, et pire encore, devant l’obligation humiliante que lui inflige un homme de théâtre qu’il connaît depuis vingt-cinq ans : passer une audition pour décrocher un emploi de figurant, alors qu’il a tant d’années de pratique.

Car la violence et le tri social sont partout, dans le monde du théâtre comme dans celui des bourgeois de Lyon et sa région où exerce Jean-Christophe. Cette violence est renforcée par la solitude dans laquelle se trouve le nettoyeur autant que l’acteur.

Au-delà de l’évocation subtile, percutante et non dénué d’humour d’une expérience individuelle, ce récit décrit la terrible solitude des agents de la propreté au sein d’une société atomisée d’où les collectifs ont disparu et où une sourde concurrence dresse les travailleurs (et les acteurs) les uns contre les autres.

Une première version de ce texte est initialement parue dans Collateral

Corinne Grenouillet - Configurations littéraires