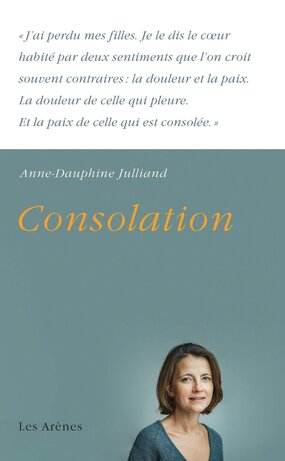

Dans Consolation, récit de vie autant qu’essai sur la souffrance et les multiples manières qu’il peut y avoir de s’y confronter, Anne-Dauphine Julliand revient sur la maladie, puis la mort de ses deux filles, atteintes d’une maladie neuro-dégénérative héréditaire. Au cours de ce texte – hybride entre récit de vie et essai – l’autrice, en partageant avec ses lecteurs des réflexions, des souvenirs, des lectures ou des mots qui l’ont accompagnée au cours de cette épreuve, tente d’appréhender ce que signifie pour elle la consolation.

Consolation constitue le troisième essai qu’Anne-Dauphine Julliand consacre à ces sujets ; dans Deux petits pas sur le sable mouillé, sorti en 2011 et dans Une journée particulière, sorti en 2015, elle raconte la vie, la maladie et la mort de sa fille Thaïs, emportée à trois ans par la maladie. Anne-Dauphine Julliand a également réalisé un long-métrage, Et les mistrals gagnants, sortis en 2017 et qui suit le quotidien de cinq enfants atteints de pathologies graves. Au moment où elle écrit Consolation, l’essayiste réfléchit donc depuis plus de dix ans à la question de la souffrance et de la maladie ; comme elle le rappelle dans son plus récent ouvrage, elle est également habituée à témoigner, sillonnant la France pour partager son expérience du deuil et de sa traversée.

Consolation – écrit après le décès de leur seconde fille, Azylis, morte en 2017 d’une leucodystrophie métachromatique – est un essai nourri de ces années de réflexion, mais aussi d’échanges avec d’autres endeuillés ayant vécu des épreuves similaires et partagé avec l’autrice, après la sortie de ses précédents livres, leurs propres expériences sur la maladie et la mort. Composé de vingt-six chapitres, d’abord très courts, puis qui prennent peu à peu plus d’ampleur, l’essai apparaît, au fil des pages, comme une véritable méditation sur le deuil. Presque tous les chapitres sont construits de la même manière : l’évocation, ou bien directement, ou bien à travers un souvenir ou une anecdote, d’une forme de souffrance spécifique liée à la maladie et à la mort de ses deux filles ; un réflexion sur ce que l’autrice a ressenti à l’époque, mais également sur ce qui lui a apporté, à chaque étape, du réconfort ; un paragraphe final qui à chaque fois tente de donner aux lecteurs un nouvel éclairage sur ce que pourrait être une définition appropriée de la consolation. Ce faisant, Anne-Dauphine Julliand nous offre un livre d’une grande justesse ; elle répond, chapitre après chapitre, à toutes les questions qu’elle s’est posée, à toutes les questions qui lui ont été posées aussi. Mais il y a cela d’appréciable dans ses réponses qu’elles sont déjà le fruit d’une lente et profonde élaboration ; l’autrice revient sur ses réactions immédiates, sur des pensées qu’elle regrette, pour ne retenir que ce lui paraît le plus consolatoire.

Dans les six premiers chapitres, à la fois les plus poignants et les plus justes, Anne-Sophie Julliand, dans un style d’une grande sobriété, narre l’épreuve même de la mort de ses deux filles, en refaisant avec ses lecteurs le chemin de la souffrance. De l’annonce de la maladie à sa réaction puis à celle de ses proches, elle pose un des constats sur lesquels le livre se fonde : une telle souffrance n’est pas partageable, et il est impossible de la mettre en mots. En revanche, en choisissant les bonnes images, des souvenirs précis, des métaphores appropriées, elle propose aux lecteurs de s’en faire une image, qu’elle ne veut ni rassurante, ni repoussoir ; il importe pour elle de la replacer dans le champ des expériences auxquelles chaque être humain sera un jour confronté. Dans la deuxième partie de son essai, l’autrice se place désormais sur un autre registre, en partant d’un nouveau postulat : s’il est impossible de décrire sa souffrance, il lui est possible, à partir de son expérience vécue, de prodiguer des conseils à celles et ceux qui entourent la personne en deuil. On retiendra au chapitre huit la métaphore filée de la consolation comme pas de danse ou comme spectacle de théâtre, où il s’agit de trouver la distance juste avec son partenaire. Suivent ensuite deux courts chapitres qui proposent une réflexion sur la place – ou plutôt sur l’absence de place – qui est faite au deuil dans nos sociétés contemporaines. L’autrice reprend alors des observations souvent faites par les spécialistes de ces questions : le deuil manque non seulement d’espace pour se dire, à une époque où l’on cache la mort, mais également de temps pour se faire, alors qu’il est désormais rationalisé en étapes. La dernière partie de l’essai est celle qui se concentre sur la consolation, des premiers instants de bonheur retrouvé, parfois plus difficiles à accepter par ceux qui l’entourent que par la personne en deuil, l’importance de parler des disparus, la nécessité d’être étreinte. L’autrice reprend alors plusieurs des conseils qu’elle a donnés précédemment, en donnant des exemples de sa propre vie, pour illustrer en quoi certains gestes l’ont aidée ; elle salue notamment le travail exemplaire des soignants – en particulier des infirmières et aide-soignantes – qui les ont accompagnés avec beaucoup de tact dans l’épreuve. Les derniers chapitres de cette partie sont quant à eux consacrés à la foi. Aux pires moments, ceux de la mort de ses filles, l’autrice raconte avoir été submergée par un amour plus grand qu’elle : « dans mon inaccessible solitude intérieure, j’ai eu le sentiment d’être rejointe au cœur de ma souffrance et gagnée par un amour inégalé. Alors que l’horizon se recouvrait du manteau du deuil et que mon cœur se déchirait, j’ai ressenti un amour infini contenir ma plaie. Et tout au fond de moi résonnait cette consolation : “Je suis là. Et je t’aime.” Alors mon âme s’est apaisée. » Elle propose alors une nouvelle définition de la consolation, qui devient un « amour sans condition et sans limites ». À partir de cette nouvelle définition, les trois derniers chapitres sont consacrés à l’acceptation de la souffrance, et au chemin vers une paix intérieure retrouvée.

On peut s’interroger sur la manière dont le livre est construit ; en effet, dès le premier chapitre, l’autrice annonce qu’en elle « cohabitent dans une parfaite harmonie la douleur et la paix. » La consolation y est déjà décrite comme une communion entre deux âmes. Ainsi, le livre ne présente pas un chemin de souffrance qui amène à la foi ; la foi, et la compréhension de la consolation comme certitude que nos peines seront toujours contenues dans un « amour infini », est en même temps à l’origine de l’écriture et ce qui la soutient. Comme le titre l’annonce, cet essai est ainsi moins un chemin vers la consolation qu’une méditation sur une consolation d’ores et déjà présente, à laquelle l’autrice nous engage à nous ouvrir.