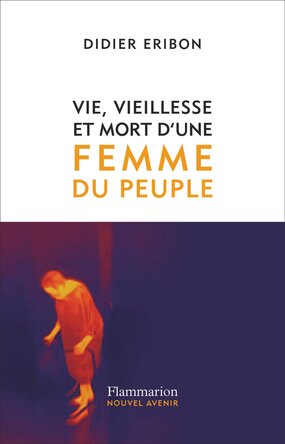

Le dernier livre de Didier Éribon s’inscrit dans une interrogation ouverte par Retour à Reims en 2009, et poursuivie par Retour sur retour à Reims en 2011. Le philosophe, disciple de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu, y revient sur son histoire personnelle, de sorte que la vie, la vieillesse et la mort de la mère sont examinées d’un point de vue particulier, celui du fils, qui est aussi un intellectuel en vue, l’auteur de Réflexions sur la question gay (1999), de La société comme verdict (2013) et de nombreux ouvrages philosophiques et sociologiques. Didier Éribon mène alors un dialogue avec de nombreux auteurs, de James Baldwin à Norbert Elias (La solitude des mourants, 1987), en passant par Simone de Beauvoir, La vieillesse (1970), et Erving Goffman (Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, 1968).

Décrivant une situation ordinaire, le placement d’une femme âgée devenue dépendante en ehpad et son rapide « glissement » vers la mort, en tout juste sept semaines, ce livre intéresse particulièrement LETHICA dans la mesure où cet institut a constitué la thématique « faire cas », y compris au sens de care, en un objet d’études prioritaire. Le philosophe choisit de replacer les questions éthiques relatives à la vieillesse (le soin aux personnes âgées notamment) dans une perspective politique, nous rappelant finalement que ces questions doivent être contextualisées plus largement, au sein des politiques adoptées depuis plusieurs décennies par les gouvernements français successifs, ce qu’a rappelé la publication durant l’été 2022 du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Éribon insiste, à son tour, sur la « politique meurtrière » (p. 108) des fermetures de lit à l’hôpital et sur la « maltraitance systémique » (p. 124) dans les ehpad, illustrées par des anecdotes personnelles tirées de la fin de vie de sa mère, et soulignées par de nombreux témoignages, enquêtes et rapports, dont celui, en 2021, de la défenseure des droits.

Le livre nous concerne aussi dans sa façon de placer au centre de l’analyse des romans et des films, et d’en appeler in fine à l’intervention des écrivains et des artistes pour rendre visibles et audibles la situation et la voix des vieillards. En citant les œuvres des écrivains Shôhei Inamura (La Ballade de Narayama), Bohumil Hrabal (Les Millions d’Arlequin), Samuel Beckett (Ô les beaux jours), Bertolt Brecht (pour la nouvelle « Histoire de la vieille dame indigne »), William Faulkner (Tandis que j’agonise), Albert Cohen (Le Livre de ma mère), ou Hélène Cixous (Homère est morte), pour ne citer qu’elles, Éribon met en perspective le destin de sa mère, et tente de comprendre la violence qui lui a été faite, comme à bien d’autres personnes aujourd'hui. L’ehpad apparaît en effet comme un univers carcéral où la mère a été « condamnée à la non-liberté » (p. 32) :

Tout se clôturait et se fermait autour d’elle : barreaux, serrures… espace, temps. (p. 121).

Toute sa vie était quadrillée, contrôlée, tout était décidé à sa place. Ma mère avait perdu non seulement son autonomie, mais elle avait perdu sa liberté, et jusqu’à son statut de personne (p. 128).

À la suite de l’analyse d’E. Goffman, l’ehpad est présenté comme une « institution totale », c'est-à-dire « un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées » (Goffman, cité p. 127) – à la différence près qu’on n’y travaille pas et que la période où l’on y vit ne s’achève qu’avec la mort.

La lexicalisation de l’acronyme EHPAD, devenu aujourd'hui un nom commun, montre que l’ère de la « maison de retraite », accueillant des personnes valides, est désormais terminée. L’auteur se défend d’incriminer un ehpad en particulier : son analyse se veut plus large. Il prend le parti de se placer du côté de l’arrivant, qui connaît une « rupture radicale » dans sa vie, et un « choc émotionnel » (p. 64) dont il est parfois impossible de se remettre. Celui-ci est produit par différents facteurs. L’obligation de vivre et de s’adapter aux normes d’une communauté où aucun des liens, qui ont constitué la trame de la vie antérieure valide, ne relie les résidents entre eux, et la coupure des personnes âgées du temps et de l’espace des hommes et des femmes bien portants, font sombrer sa mère dans la « déréliction » (p. 100). Cette analyse est sans doute la partie la plus intéressante du livre pour le sujet de la vieillesse dépendante, mais elle reste superficielle, sans doute parce que l’auteur n’a connu qu’une très brève expérience de l’ehpad, deux jours en fait, au moment du placement de sa mère.

Le portrait de femme ainsi que le récit de filiation socio-autobiographique qui sont présentés dans le livre font écho, et parfois répètent, les analyses de Retour à Reims. Eribon y ajoute l’amour, découvert à passés quatre-vingt ans, avec un homme marié. En effet, le « syndrome de glissement » qui a fait sombrer sa mère est également dû à un chagrin d’amour. Quant à sa « violence verbale » contre les soignants « qu’elle se sentait en droit de mépriser » (p. 226), elle apparaît comme la transmutation de la violence sociale qu’elle a eu à subir au long de son existence. Le livre aurait pu s’intituler Ma mère et moi, tant ce récit constitue aussi un détour réalisé par l’auteur pour comprendre sa propre mobilité sociale au regard de l’immobilité de sa mère. De nombreuses pages, consacrées aux deux « langues » que parle tout transfuge de classe, à la « distance culturelle » qui se creuse entre parents et fils (distance qui est aussi sociale), à l’habitus « clivé » (Bourdieu) évoquent les ouvrages d’Annie Ernaux, citée plusieurs fois. L’écrivaine a, d’ailleurs, elle aussi, écrit un livre – pionnier – consacré à sa mère et à la maladie d’Alzheimer dont celle-ci a souffert à la fin de sa vie ( « Je ne suis pas sortie de ma nuit », 1997).

S’il avoue une certaine mauvaise conscience, « tardive » dit-il (p. 278), Éribon justifie son absence aux obsèques de sa mère (autant qu’à celle de son père détesté), en faisant siennes les analyses de Foucault sur la mort comme effacement et « non-événement » (p. 161-162). Il tente de démontrer que la mort n’est rien et que les cérémonies funéraires constituent aujourd’hui des rites d’un autre temps, mais il n’emporte pas sur ce point la conviction. Et sans doute de nombreux lecteurs seront-ils choqués de ce comportement.

La dernière partie s’appuie sur un dialogue avec les philosophes qui ont tenté de penser la vieillesse : en réalité, hormis Simone de Beauvoir, ils sont très rares, de sorte que la vieillesse apparaît aussi bien « socialement reléguée » que « conceptuellement occultée » (p. 289). Aucun des concepts de l’existentialisme de Jean-Paul Sartre ou de la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty ne peut ainsi s’appliquer à des personnes âgées ; leurs concepts (« liberté », « groupe en fusion », « transcendance », « perception » dans l’espace ou le temps, etc.) supposent tous des sujets bien portants, qui ont un avenir. De même les concepts de la philosophie politique (« contrat social », « espace public », « mobilisation », etc.) excluent les vieillards… Les personnes âgées sont dès lors « absentisées par le regard théorique » (p. 297) et l’audace critique de La Vieillesse apparaît dans tout son éclat. Il s’agit pour Beauvoir de faire entendre la voix des vieillards, c'est-à-dire de parler pour eux. Elle approche son sujet de manière extérieure. Et pourrait-il en être autrement ? « Nous ne connaissons […] qu’en “extériorité”, et jamais en ”intériorité” la réalité de ce que vivent les individus vulnérables et dépendants » reformule l’essayiste à la suite de Beauvoir (p. 316).

Faute d’une possibilité de prise de parole, l’invisibilité des vieillards dépendants est donc quasi-totale, de sorte qu’il incombe « aux écrivains, aux artistes et aux intellectuels de parler d’eux et pour eux, de les rendre visibles et de “faire entendre leur voix“ » (p. 326).

Il est probable que ni les spécialistes du grand âge, ni les familles de personnes âgées dépendantes en ehpad n’apprennent rien de nouveau dans le livre de Didier Éribon, mais celui-ci, par sa notoriété, a le mérite d’offrir à la vieillesse une visibilité éditoriale et médiatique qui ne lui est guère accordée de nos jours. On aurait aimé qu’Éribon aille plus loin dans l’auto-analyse en se prenant comme objet d’étude, comme il sait si bien le faire, mais relativement au vieillissement (car on connaît déjà bien son parcours de transfuge de classe) et en se projetant dans la vieillesse, comme le fait Agnès Desarthe dans son beau récit Le Château des rentiers paru en cette rentrée littéraire 2023. Né en 1953, l’auteur est âgé de 70 ans à la parution de son livre. Songe-t-il qu’il va un jour passer, comme Elias, qu’il cite, « de l’autre côté de la barrière » (p. 285) ? Il ne le semble pas : la mort de sa mère le renvoie surtout à son propre passé, à son parcours de déclassement social par le haut. Il note que les auteurs qui écrivent sur la vieillesse sont toujours des auteurs âgés ou qui se sentent devenir vieux (p. 288), mais il s’abstrait subtilement de cet ensemble, comme un homme resté jeune, et peut-être imaginant – comme la plupart de ses lecteurs – le rester encore très longtemps, en échappant à la relégation qu’il dépeint de manière si terrifiante. Un ancrage autobiographique intime, l’affrontement sans détour de la vieillesse qui vient, aurait sans doute donné plus de force à ses propos.

Corinne Grenouillet - Configurations littéraires