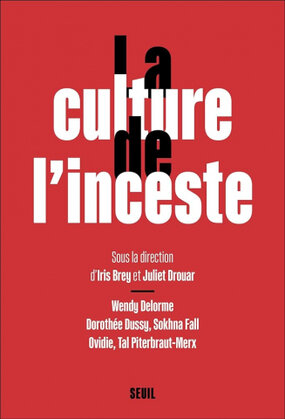

La Culture de l’inceste [2022] est un ouvrage collectif dirigé par Iris Brey et Juliet Drouar qui rassemble chercheuses, chercheurs, militantes et militants (Wendy Delorme, Dorothée Dussy, Sokhna Fall, Ovidie, Tal Piterbraut-Merx †), avec pour objectif de « penser l’inceste à travers une nouvelle grille de lecture » (p. 7), celle de la « culture de l’inceste ». Construite sur le modèle de l’expression « culture du viol », forgée par des féministes américaines dans les années 1970, la culture de l’inceste reprend la définition donnée par Éric Fassin (Rey-Robert, 2019, p. 39), augmentée d’une spécificité, à savoir le « système silence » (Dussy, 2021, p. 172-173) qui l’entoure et l’autorise :

Il s’agit de penser l’inceste en termes culturels et non individuels, non pas comme une exception pathologique, mais comme une pratique inscrite dans la norme qui la rend possible en la tolérant, voire en l’encourageant », et nous pourrions ajouter « La silenciation des situations d’inceste au niveau de la famille et des institutions et leurs acceptations permettent le maintien d’une société et d’une culture hétéropatriarcalebasée sur la domination des corps des femmes et des enfants par les hommes. (p. 16-17)

L’un des traits définitoires de l’inceste se situe au niveau d’une dialectique viciée entre transparence et secret : l’injonction familiale et institutionnelle au silence construit l’inceste en secret, mais en secret de Polichinelle, dans la mesure où toute la société connaît l’existence de l’inceste, autorisé voire accepté en tant que norme et producteur de la norme. La responsabilité des sciences humaines, dont est issue une partie des contributeurs et contributrices, dans la reproduction d’une fausse transparence, voire leur « rôle dans la reconduction des pratiques d’inceste à travers un déni actif et constant des situations réelles d’inceste » (p. 89), est d’ailleurs soulignée. D. Dussy montre ainsi comment l’anthropologie classique « guide vers plus d’opacité sur l’inceste » (p. 105) : générant des discours explicatifs fondés sur les interdits matrimoniaux plus que sur les réalités de la contrainte et du viol, ces théories jettent un voile sur l’inceste pour le maintenir, sous couvert d’élucidation scientifique, au niveau d’un impensé collectif. L’entreprise qui consiste à forger de nouveaux outils demande ainsi de rompre avec les manières de voir, de décrire et de penser l’inceste, en veillant à situer les savoirs et à chercher de nouveaux modèles d’interprétation.

L’origine du collectif s’inscrit dans le sillage d’une révolution morale qui peine cependant à advenir. Si #MeTooInceste voit le jour en 2021, grâce au raz-de-marée provoqué par La Familia Grande de Camille Kouchner et les témoignages d’Adèle Haenel et de Vanessa Springora sur les violences sexuelles subies quand elles étaient mineures, si la France prend conscience du « trauma collectif » (p. 17) vécu par les victimes d’inceste (environ un Français sur 10, soit 6, 7 millions de personnes), un « silence autour du viol » incestueux (p. 11) persiste et « interdit d’y réfléchir, interdit d’y faire référence, interdit de le penser » (p. 87). Prise en étau entre réalisation et déni, la révolution morale semble ne pas aboutir à un changement en profondeur des mentalités et des comportements, faute de modèles concrets de réflexion et d’action pour le penser et penser une société sans inceste.

Les interventions entendent combler ce vide intellectuel et politique. Faisant de l’inceste un « acte de domination structurel, et donc également structurant de notre société » (p. 49), Juliet Drouar montre qu’il n’a rien d’une « “exceptionnalité monstrueuse” » (p. 65) mais est « une expression et une reconduction du fonctionnement social par la domination » (p. 66). Ce prisme s’applique à l’inceste maternel, pourtant inimaginable à cause de l’« incapacité sociale à penser ce genre comme pouvant user de violences » (p. 62) : dans ce cadre, il est une façon pour la mère de « profit[er] et ass[eoir] une position de domination par l’âge, en tant que première propriétaire des enfants » (p. 57). Seule une remise en cause du principe de domination, d’où sortirait reconfiguré le rapport aux autres et à l’altérité, permet de combattre l’inceste, entendu comme abus d’autorité et de pouvoir de l’adulte sur l’enfant. C’est ce rapport de domination, unique dans la mesure où tout dominant a été un jour dominé, qu’interroge Tal Piterbraut-Merx, qui réfute le mythe d’une vulnérabilité naturelle de l’enfant, présentée à l’inverse comme « un produit des institutions sociales » (p. 75). Dans la mesure où « la légitimation juridique de la puissance parentale autorise un rapport de pouvoir qui ne peut conduire qu’à des violences » (p. 75), la protection de l’enfant contre les violences incestueuses et intrafamiliales suppose de repenser le statut social et politique de l’enfance. À l’appui d’œuvres fictionnelles (La Porte du fond, Christiane Rochefort, 1988), Tal Piterbraut-Merx invite à « imaginer des modalités de luttes collectives » comme « la pratique de remémoration collective » (p. 84), pour faire d’une « fidélité » à l’enfance le socle d’une révolution morale qui fasse cas des enfants.

Cette pensée par cas guide les communications, animées par le souci d’articuler le particulier et le collectif. De l’expérience personnelle de Jade, une jeune femme montrant des symptômes courants chez les victimes de traumas sexuels précoces sans en avoir le souvenir, Sokhna Fall remonte aux conclusions des recherches en neurosciences sur la mémoire traumatique. Elle décrypte à leur lumière le comportement « “traumatophile” » (p. 33) de Jade, dont les comportements à risque, depuis que son cas a pris sens parmi une structure explicative, ont significativement diminué, sans qu’une remémoration vienne valider ou invalider l’hypothèse. Dans ce cadre, le diagnostic, posé dans une perspective thérapeutique, constitue un choix éthique.

À l’inverse, c’est l’échec de l’anthropologie classique à faire cas pour prendre soin que critique Dorothée Dussy. En manquant de faire cas des victimes, les théories de l’inceste passent à côté de leurs attentes sur les plans explicatifs et thérapeutiques. Dans l’affaire Duhamel comme dans toutes les situations d’inceste, le savoir anthropologique tient un discours inadapté : « on ne voit pas en quoi la compétence de Maurice Godelier en matière de règles de parenté offre des outils pour comprendre et documenter la situation d’inceste qui a été dévoilée en janvier dans La Familia Grande et celles qui ont été rapportées par milliers à la suite » (p. 93). Outre la non-pertinence du modèle, c’est sa responsabilité éthique qui est mise en cause : « compte tenu du désastre intérieur déclenché par une enfance incestée, l’attente vis-à-vis d’un savoir qui permet de comprendre l’inceste s’apparente parfois à une course pour la vie » (p. 88). Or l’anthropologie, au lieu d’« aider à y voir clair » (p. 105), invisibilise et marginalise plus encore celles et ceux qui pensaient trouver dans la littérature scientifique des outils pour penser leur propre expérience, et de là inventer des moyens de vivre.

Par-delà les propositions sociologiques, politiques et philosophiques, le collectif invite également à un retour réflexif et critique sur nos imaginaires culturels, visuels et érotiques. Face à la présence d’un fantasme incestuel dont témoigne le récent engouement pour les hashtags milf et step mom sur les plateformes pornographiques, Ovidie pose la question suivante : « comment en sommes-nous arrivé⸱es à accepter l’idée aberrante d’un inceste sexy, amusant, divertissant et surtout consenti ? » (p. 144). À travers le cas de l’inceste, c’est plus largement à l’éthique de la pornographie qu’il nous est donné de réfléchir : le fantasme doit-il être moral ? faut-il condamner la pornographie au nom de ses effets incitatifs supposés, ou n’est-elle qu’une caisse de résonance des désirs de la société ? peut-on faire jouer aux acteurs des scènes de violences sexuelles peut-être subies dans le passé, au risque d’une « éventuelle réexpérience du traumatisme » (p. 159) ?

Iris Brey met au jour la façon dont l’industrie cinématographique « a modelé notre imaginaire collectif » (p. 109) de l’inceste, « banalisé sous la forme d’une relation de domination érotisée » (p. 108) dont les mères coupables et les Lolita porteraient l’entière responsabilité, et où le tabou ne se situe pas tant au niveau de l’acte que de « sa représentation en tant que violence » (p. 107). À partir d’un corpus franco-américain intégrant pop culture et cinéma d’auteur, elle montre que l’inceste n’est pas absent du récit, mais romancé, déréalisé dans « un ailleurs, à la frontière du réel » (p. 114), rejeté dans ses marges. Présence fantomatique, il est à lire « dans ces béances, dans ces sutures, dans ces silences, dans ces blancs » (p. 131), dans « les interstices » et « les vides » (p. 132) du récit cinématographique mais aussi littéraire, chargé de dire « une mémoire en fragments, une mémoire en lambeaux, une impossibilité à dire » (p. 133).

Se dégage alors l’importance de l’écriture et de la fiction comme mise en mots d’une parole et d’une réalité, comme mise à distance salutaire et laboratoire d’une pensée encore possible, là où d’autres formes achoppent. La croyance dans les pouvoirs de la fiction s’illustre par le choix de faire figurer en guise de conclusion une fiction à huit mains (Iris Brey, Juliet Drouar, Wendy Delorme, Tal Piterbraut-Merx), « Cela », « mené-proposé » par Wendy Delorme (p. 161-193). Selon Juliet Drouar, il fallait pour finir passer par « la fiction qui ne concède aucune humanité au prix de l’abstraction, qui incarne, car cela se passe dans les corps » (p. 19). Expérience collective et vivante qui ne saurait se réduire à la thérapie, la fiction donne corps à l’indicible du vécu et au possible des mondes pensés contre lui, et se présente en cela comme la condition d’une éthique.

Bibliographie :

- Dorothée Dussy, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste [2013], Pocket, 2021.

- Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française. Du « troussage de domestique » à la « liberté d’importuner », Libertalia, 2019.