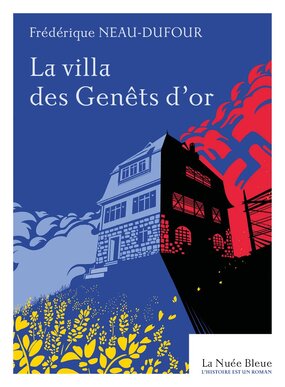

Avec La villa des Genêts d’or, Frédérique Neau-Dufour – historienne, ici autrice d’une fiction pour la première fois – nous invite à revisiter le XXe siècle alsacien à travers un lieu singulier : une maison. Érigée en 1913, la villa des Genêts d’or devient le barycentre d’une histoire qui s’étend sur des décennies, avec des changements politiques et des blessures refoulées. Le récit suit les trajectoires de quatre habitant·es de la villa : Gretel, jeune femme atteinte de surdité, à l’origine de la construction de la maison ; Honorat, banquier français qui s’installe en Alsace à la fin de la Première Guerre mondiale ; et enfin, Hacker et Knochen, les deux commandants SS qui se succèdent à la direction du camp de concentration de Natzweiler.

Initialement un lieu de villégiature, la villa sera tour à tour confisquée, vendue, puis réquisitionnée par les nazis. Le sol qu’elle occupe se superpose bientôt à celui du seul camp de concentration sur le territoire français. L’histoire de la maison suit ainsi les dominations politiques successives en Alsace, entre France et Allemagne. Comme dans La maison hantée de Michèle Audin, le bâtiment devient personnage, témoin des tragédies humaines dont elle porte les traces plus ou moins visibles.

De l’Histoire, de la mémoire et de la fiction

Frédérique Neau-Dufour entreprend l’écriture de La villa des Genêts d’or dans une démarche à la fois de compréhension et de libération, comme elle l’explique elle-même dans une interview accordée à Rue89 Strasbourg. En effet, son parcours personnel ainsi que ses recherches historiques menées sur le site de l’ancien camp de concentration du Struthof l’ont conduite à s’affranchir de certaines zones de trouble et de souffrance par l’écriture.

Plusieurs éléments paratextuels inscrivent explicitement le roman dans une réflexion sur les rapports entre Histoire, mémoire et fiction : la collection qui l’accueille, « L’histoire est un roman », convoque la célèbre formule des frères Goncourt, et en exergue, deux citations viennent encore souligner cet horizon. La première, tirée du journal La Haine et la Honte de Friedrich Reck-Malleczewen, interroge la mémoire collective et la persistance du non-dit : « nos péchés mortels oubliés et non expiés sont ensevelis depuis des générations ? », et convoque directement l’Histoire de la Shoah et les mécanismes du refoulement historique. La seconde citation, empruntée à l’Apologie pour l’histoire de Marc Bloch, rappelle le rôle, mais aussi les limites, de l’historien face à son métier et ses méthodes. C’est à cette difficulté que semble répondre l’avertissement de l’autrice, qui explicite le recours à l’imagination : comment relier les documents et les témoignages lacunaires ? Que peut la fiction là où les archives s’arrêtent ? Le roman assume ainsi une posture intermédiaire : l’imagination sert « [à] combler les interstices, [à] tendre des fils entre les éléments lacunaires de l’histoire, [à] relier le passé et le présent » (p. 9).

La villa devient alors un espace de mémoire double : d’une part, dans sa forme d’objet-livre et à travers la fiction que ce dernier contient ; de l’autre, hors fiction, dans sa réalité historique et physique, puisque la villa est toujours présente sur le site du Mémorial du camp de concentration. C’est ce qui est évoqué dans l’épilogue du roman, lorsque Honorat essaie et échoue, une fois la guerre terminée, à se réinstaller dans la villa : « il tenta de faire abstraction du camp de concentration qui entourait son jardin, surplombait sa piscine, s’étalait à tous les horizons. Le camp, hélas, se rappela très vite à lui » (p. 273).

Violences et dominations

Dès sa fondation, la villa s’inscrit dans une logique de violence envers l’environnement et le vivant plus en général : le feu mis aux genêts, nécessaire pour faire place à la maison, constitue déjà un macabre prélude au four crématoire installé par la suite sur le site par les SS.

L’incendie de genêts fut un spectacle à la fois réjouissant et triste. [...]. Gretel ne pouvait pas entendre le crépitement des gousses, ni les stridences des insectes périssant par le feu. Ce silence lui faisait l’effet d’un cri de douleur sans fin. [...]. Les genêts incendiés furent un spectacle de choix dont on parla quelques jours encore, le temps que les dernières fumerolles s’éteignent et que la persistante odeur de bois grillé se dissipe. (p. 15)

Le roman est ainsi traversé par de multiples formes de violence. La brutalité nazie devient le reflet d’une prédation plus vaste de l’homme sur son milieu : l’exploitation de la terre, la chasse aux animaux, l’apport d’eau artificielle pour la piscine ou encore l’extraction du granit rose — ce granit découvert par la DEST qui est à l’origine de la construction du camp. Tous ces éléments semblent participer d’une même logique de domination.

Ce climat de violence atteint son apex dans l’idéologie eugéniste du Troisième Reich et les atrocités perpétrées par les soldats nazis. Cela est montré non seulement dans les pages dédiées aux conditions déplorables et au traitement inhumain réservés aux personnes déportées dans le camp de Natzweiler, où l’on trouve une scène de violence sexuelle commise par un commandant SS contre des femmes, mais aussi à travers le destin tragique de Gretel, exécutée dans le cadre du programme T4 — l’une des rares fois où l’histoire s’éloigne de la villa : « Elle fut gazée avec ses protégés à l’hôpital psychiatrique du château d’Hadamar, où furent assassinés jusqu’en 1945 quelque quinze mille handicapés mentaux, schizophrènes, personnes en état de faiblesse, innocents de naissance, exempts, comme Gretel, de tout péché. » (p. 118).

Le roman tisse donc un réseau de correspondances symboliques. Le feu allumé sur les genêts annonce le feu de la guerre, puis celui des fours crématoires. La poursuite des animaux pendant les parties de chasse évoque celle des personnes durant leur déportation. Les meubles abandonnés, les livres déplacés, les divers objets qui s’accumulent dans la maison représentent une mémoire matérielle, effacée ou détruite, que le récit cherche à reconstituer. Les pages traitant de ces éléments se suivent, ce qui renforce lesdites correspondances.

Triage(s)

Le roman explore également différentes formes de triage qui, sans être équivalentes, se répondent en écho. Le premier, qui porte sur les aspects ethniques et administratifs, est raconté à travers l’histoire de la famille de Gretel, qui fait face aux commissions françaises mises en place en Alsace entre 1918 et 1919. Ces commissions de triage classaient les habitants selon leurs origines supposées, via des cartes d’identité (A, B, C, D), entraînant l’expulsion de milliers de personnes. L’objectif était d’« extirper » tout sentiment germanophile. Fille d’un père allemand et d’une mère française, Gretel se retrouve face à un dilemme : rester en Alsace ou rentrer en Allemagne avec son père. C’est ce dernier qui lui annonce la difficile décision qui les attend :

Étant né en Allemagne de parents allemands, me voici gratifié de la carte D. Autant dire que je suis désormais jugé indésirable. Vous savez ce que cela signifie. Je vais devoir quitter l’Alsace. Non seulement la quitter, mais la quitter vite. Non seulement la quitter, mais y laisser tous mes biens : mon entreprise et ses avoirs, les stocks de marchandise, notre voiture, l’appartement de la Neustadt. Vous avez un peu plus de chance, mes filles chéries. Grâce aux origines françaises de votre mère qui vous donnent droit à une carte d’identité B, vous avez la possibilité de poursuivre ici votre existence. Reste à savoir avec quels moyens, si je ne suis plus là. Et où. Et dans quel climat. (p. 56)

Ce tri préfigure, par sa logique d’exclusion, les triages nazis plus radicaux, qui s’exercent jusqu’à la sélection brutale entre vie et mort dans les camps.

Enfin, un dernier type de tri émerge dans la construction même du récit : celui opéré par l’historienne elle-même, dans son rapport aux sources. Ici, la sélection ne vise plus des vies, mais des objets : le roman interroge la transmission des archives, ce qui a été gardé, ce qui a disparu, ce qui a été détruit. Le travail de mémoire devient ainsi un acte de reconstruction fragile, où la fiction permet d’imaginer ce qui s’est perdu et qui permet de réfléchir aux dynamiques de transparence et secret dans la complexe fabrique de l’Histoire.

Francesca Cassinadri - Configurations Littéraires

Bibliographie :

- François Uberfill, « Le sort des populations après 1918 », Revue d’Alsace [En ligne], n.144, 2018.

- Stéphanie Wegner, « Une historienne publie un roman sur la villa du Struthof : “La fiction autorise à combler les interstices de l’Histoire” », Rue89 Strasbourg, Publié le 14 septembre 2022.