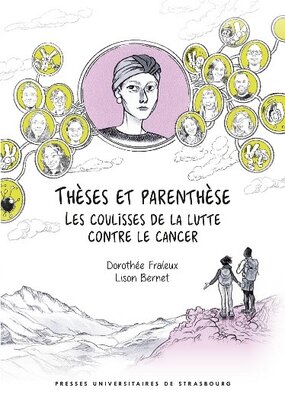

Publié en 2025, Thèses et parenthèse, écrit par Dorothée Fraleux et illustré par Lison Bernet, est un roman graphique qui entrelace le parcours de plusieurs doctorant·es et celui d’une patiente atteinte d’un cancer du sein. Illustratrice spécialisée dans la vulgarisation scientifique, Lison Bernet a déjà contribué à Au cœur des trous noirs d’Aurélien Barrau (Dunod, 2017) ou Mais qui a attrapé le bison de Higgs ? de David Louapre (Flammarion, 2016). La journaliste Dorothée Fraleux est, elle aussi, engagée dans la transmission des savoirs scientifiques, notamment dans le champ de la santé. C’est de la collaboration de ces deux femmes qu’est né ce roman graphique, avec le soutien de Guilhem Chaubet, chargé de recherche au CNRS et chercheur au sein de l’UMR 7199 (laboratoire de chémo-biologie synthétique et thérapeutique de l’Université de Strasbourg). Spécialiste du développement des thérapies ciblées contre le cancer, il coordonne également le projet TACT, dont cet ouvrage est aussi l’histoire : le Targeted Anti-Cancer Therapies (thérapies ciblées contre le cancer – TACT). Ce projet européen, programme international et multidisciplinaire de 4 ans (2020-2024), se concentre notamment sur la recherche autour des conjugués anticorps-médicament (CAM), classe de médicaments sur laquelle de nombreux espoirs se fondent pour lutter contre le cancer. Le TACT a formé onze doctorant·es, dans six universités européennes, et croise les disciplines de la biologie et de la chimie. Les doctorant·es dont nous suivons ici l’histoire font partie intégrante de ce projet.

L’ouvrage s’ouvre sur une citation de Susan Sontag dans La Maladie comme métaphore :

Chacun détient à la naissance deux citoyennetés, l’une du royaume de la santé, l’autre de la maladie. Bien que nous préférions tous n’utiliser que le bon passeport, chacun de nous est obligé, tôt ou tard, au moins un temps, de nous identifier comme citoyen de l’autre endroit.

Dans ce texte, on suit ainsi le parcours d’une femme dont la vie bascule lorsqu’on lui annonce qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Ce diagnostic marque le début d’un parcours, jalonné d’interrogations sur les traitements proposés et d’explications médicales souvent techniques. Viennent ensuite l’opération, qui implique l’ablation partielle du sein, et les protocoles successifs de radiothérapie, de chimiothérapie, puis de thérapies ciblées, tout cela s’accompagnant de nombreux effets secondaires. Enfin, il y a la guérison, avec les effets secondaires qui ont marqué le corps et l’esprit et le lent travail de reconstruction. Ce livre rappelle qu’on ne se contente pas de guérir d’un cancer: il faut aussi apprendre à s’en relever.

L’histoire de cette femme et de son parcours médical est accompagnée par les portraits des doctorant·es du TACT, onze voix qui racontent leurs recherches et qui conjuguent ces dernières pour les rendre mutuellement plus solides. Ils et elles travaillent à réaliser différentes tâches : cibler encore plus précisément les cellules cancéreuses, améliorer les outils de destruction de ces dernières, travailler sur la manière même dont le médicament va être transporté et libéré dans ces cellules, réduire les effets secondaires des traitements souvent lourds, etc. Ces objectifs manifestent une éthique de la recherche qui tient compte à la fois de l'efficacité thérapeutique et de la volonté d’offrir la meilleure qualité de vie possible aux patient·es. Il ressort également une attention portée à l’importance de la responsabilité quant aux impacts concrets qui découlent de la recherche scientifique. En une page, chaque doctorant·e dresse ainsi le portrait de sa recherche, en exposant ses enjeux majeurs et les résultats et perspectives qu’il ou elle souhaite atteindre.

Le roman graphique met en lumière la dimension humaine et la recherche scientifique, souvent très technique. Cet ouvrage retrace ainsi la parenthèse imposée par la maladie dans la vie de ce personnage atteint d’un cancer du sein, et la place en miroir des thèses portées par les chercheur·ses œuvrant à améliorer sa prise en charge et sa guérison. Son histoire structure l’intrigue en reliant les portraits de ces onze chercheurs, et en donnant chair à celles et ceux qu’ils tentent de soigner. En ce sens, le livre nous invite à faire cas et à prendre soin. Faire cas, parce que cette femme dont on suit le parcours n’a pas de nom, son récit pourrait être celui de nombreuses autres femmes touchées par un cancer du sein. Et pourtant, chaque parcours conserve toujours une part irréductible de singularité, car on ne saurait réduire un parcours à un autre. Ce paradoxe est recherché par les autrices :

Nous avons créé une patiente imaginaire, née d’entretiens avec des patientes atteintes d’un cancer du sein, parfois orientées par le centre Léon Bérard à Lyon, parfois issues de notre cercle plus proche. […] Aucune des paroles que prononce notre personnage aux prises avec la maladie n’est fictionnelle : son histoire est le mélange des récits et des anecdotes des patientes.

Cette patiente est ainsi un cas, qui permet de faire dialoguer le médical et l’humain. Prendre soin ensuite, puisqu’il s’agit d’accompagner cette femme. Par exemple, la technicité de la prise en charge de la maladie via les protocoles à suivre est difficile à appréhender lorsqu’on n’appartient pas au monde médical (p.16-17) : pour y faire face, le livre ouvre des séquences pour expliquer ce qu’est une cellule cancéreuse (p.10 -11), un anticorps (p.17), le fonctionnement d’une thérapie ciblée (p.28-29), le temps de développement d’un traitement (p.41), etc. Les travaux de chaque doctorant·e sont exposés de manière accessible, mais sans pour autant appauvrir ces sujets complexes - en cela, le soutien des dessins est précieux pour permettre une plus grande lisibilité et une meilleure visualisation. Enfin, il y a aussi une volonté de montrer l’après de la maladie, ce qui se déroule après le cancer : l’ouvrage aborde la chirurgie reconstructrice (p.36-37) et la difficulté de retourner à une vie normale (p.38). Le sous-texte interroge également le rapport aux temporalités. Celle de la patiente comme celle de la recherche, laquelle est « lente et coûteuse. Mais elle avance » (p.41). Ce roman graphique illustre ainsi la parenthèse créée par la maladie dans la vie de ce personnage composite, en écho aux thèses portées par les chercheurs.

Le livre est ainsi le bilan de quatre ans de recherche, dont onze thèses de doctorat soutenues et plus de quinze publications. Il permet de rendre compte d’un dialogue entre les volets scientifique et humain, tout en apportant l’espoir d’une avancée dans le domaine de la recherche de nouveaux médicaments. C’est aussi, comme les autrices l’expliquent dans l’introduction (p.5), une façon d’envisager une nouvelle manière de pratiquer la recherche en Europe avec des collaborations entre laboratoires, des cultures scientifiques différentes et des disciplines diverses.

Léa Mandres - Master LFGC/DU Lethica