Le 5 octobre 2019, le journal Le Monde organisa un débat public sur le décolonialisme, l’appropriation culturelle et le « Black Face » (ou le fait pour une personne blanche de se grimer le visage en noir). Réunis sur la scène des Bouffes du Nord, quatre enseignants-chercheurs ou créateurs – Norman Ajari, Isabelle Barbéris, Laurent Dubreuil et Mame Fatou-Niang – étaient invités à répondre à la question suivante : la liberté d’expression est-elle aujourd’hui menacée ? Pour instruire le dossier et illustrer les crispations identitaires contemporaines ou les contestations portées par certaines minorités envers certaines représentations, on évoqua notamment des événements populaires comme le défilé du Sauvage dans les carnavals de Belgique, ainsi que des réalisations artistiques comme Exhibit B. de Brett Bailey ou la mise en scène des Suppliantes d’Eschyle par Philippe Brunet. Très vite, cependant, une polarisation apparut, qui recoupait implicitement le chromatisme des couleurs de peau, entre les intervenants qui dénonçaient des instrumentalisations du corps noir et ceux qui s’inquiétaient plutôt d’un contrôle herméneutique abusif voire erroné sur les œuvres.

Écrit à quatre mains, sous la forme de quatorze missives électroniques échangées par Laurent Dubreuil et Norman Ajari entre le 16 avril 2022 et le 6 juin 2023, ce petit volume de la collection « Disputatio », dirigée par les philosophes Sophie Nordmann et Mazarine Pingeot, prolonge les échanges amorcés en 2019 en tenant à son tour compte de l’actualité. Les réflexions sur le racisme, la xénophobie et les violences identitaires prennent ainsi pour toile de fond les meurtres de masse perpétrés en mai 2022 par Payton Gendron à Buffalo, dans l’État de New York, puis par Salvador Ramos à Uvalde dans le Texas. Semblablement « requis par la question de la violence » (p. 57), Ajari et Dubreuil n’en analysent cependant pas les sources ni les causes de la même manière. Pour le premier, elle est d’abord l’héritage d’une domination coloniale exercée depuis des siècles par les populations blanches sur les populations non blanches (p.25, p. 44-45), tandis que le second a beau jeu de rappeler que de nombreux massacres xénophobes furent aussi, au cours de l’histoire et au gré des récentes tueries, le fait de blancs contre d’autres blancs (p. 34, p.54-55) – les supposés adversaires communiant ainsi dans des logiques délétères qui occultent un autre « effet colonial », à savoir la réalité historique, malgré tout, d’« une communauté d’existence qui dépasse les questions, importantes, du partage des ressources ou de l’espace territorial » (p. 71).

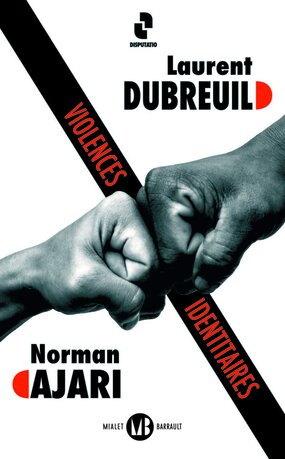

S’accordant finalement sur la nécessité – et sur leur expérience pédagogique partagée – de « faire lire et relire des penseurs “de couleur” relégués ou ignorés » (Norman Ajari est aujourd’hui maître de conférences en études noires francophones à l’université d’Edimbourg, et Laurent Dubreuil débuta sa carrière par un semblable poste à Cornell, deux décennies plus tôt), les deux épistoliers retracent tour à tour une salutaire contre-histoire de la philosophie occidentale en y intégrant quelques penseurs venus d’Afrique et de ses diasporas (entre autres Anténor Firmin, Patrice Lumumba, Frantz Fanon et Leonard Harris). L’enjeu de leur échange dépasse toutefois ce seul impératif d’ouvrir les esprits en élargissant les canons littéraires ou philosophiques : il s’agit surtout de donner à voir et comprendre « la fascination mimétique qui lie les adversaires, un arc tendu entre islamistes et croisés, entre mouvements antiracistes radicaux et fascistes » (p. 73). Les deux penseurs ne s’emploient donc pas tant, ici, à susciter une révolution morale qu’à révéler des sensibilités en miroir ou gémellaires, comme les poings fermés s’opposant l’un à l’autre, parallèlement à l’inversion des noms et des couleurs de peau, qui illustrent la couverture du livre. Ce dernier, par sa dimension dialogique, constitue donc une très bonne introduction aux débats contemporains sur les articulations sociales et politiques entre les notions d’identité, de race et de violence. Il reprend et prolonge, d’une certaine manière, les échanges publiés entre Amy Gutman et Anthony Appiah à la fin du siècle dernier (Color Conscious. The Political Morality of Race, 1998) tout en offrant une intéressante synthèse des vues développées par les deux auteurs dans leurs ouvrages respectifs de 2019 (La dictature des identités, pour Laurent Dubreuil, et La Dignité ou la mort. Éthique et politique de la race, pour Norman Ajari).

Anthony Mangeon - Configurations littéraires