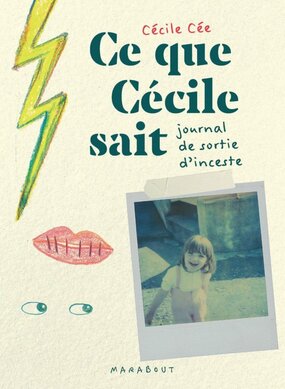

Reprenant et prolongeant en partie une activité artistique et militante menée sur le réseau social Instagram, Ce que Cécile sait. Journal de sortie d’inceste (Marabout, 2024) de Cécile Cée se présente à la fois comme une bande dessinée de vulgarisation scientifique et un essai auto-socio-graphique sur l’inceste et la culture de l’inceste. D’emblée, les définitions classiques de l’inceste, juridique (comme transgression d’un adulte abusant de son autorité pour imposer des relations sexuelles aux mineurs de la famille) et biologique (comme sexualité entre parents liés par le sang ou par alliance), sont remplacées par une approche aléthique, discursive, sociale et sociologique : « L’inceste, c’est avant tout un rapport à la Vérité. Et au silence » (p. 9) ; l’inceste, c’est être « programm[é] pour ne pas voir, pour croire aux mensonges » (p. 19) et au « cortège de discours et de représentations mensongères » (p. 20) sur lesquels repose « la puissance de la fiction familiale » (p. 35) et de l’ordre social ; l’inceste, « ça n’est jamais une histoire entre deux individus. C’est toujours une histoire de famille » entre « qui commande et qui regarde ailleurs » (p. 10), commise « avec la complicité de toute la société » (p. 183) ; c’est pourquoi l’inceste est, selon une formule empruntée à Dorothée Dussy, « le berceau des dominations » (p. 20), « le mètre étalon des violences sexuelles » (p. 225). Car à travers l’inceste, dès l’enfance, est inculqué tout un rapport tordu au discours, à l’autorité et à la vérité, qui fait le terreau des violences ; ainsi « ce qui est permis dans les familles détermine ce qui est autorisé dans l’espace public » (p. 225).

Le livre prend la forme d’un journal hybride entrelaçant trois fils, programmés dès le titre : personnel ; culturel ; théorique. Sans être un journal intime, souvent refusé dans les récits d’inceste car associé à des expériences d’infraction symbolique de l’intime (voir p. 153-155 ; voir Triste Tigre, p. 51-52), Journal de sortie d’inceste retrace un parcours personnel non-linéaire, dans une narration que l’on pourrait dire en partie anti-autobiographique : non-rétrospectif et non-individuel, le récit est sans cesse empêché par l’amnésie, et se recentre, plutôt que sur la construction d’une personnalité ou une trajectoire de résilience, sur la démystification d’un système collectif. Si Cécile Cée relate des souvenirs d’enfance (« Mlle Patouche », « Les vacances dans ta famille dysfonctionnelle »), l’enquête qui a suivi sa sortie d’amnésie à l’âge adulte (« Transmissions », « Fait mineur »), la rupture avec le cercle familial après la révélation de l’inceste (« Expulsion », « Secrets et récits de famille »), ces épisodes tirés du vécu personnel n’apparaissent que pour être aussitôt réinscrits dans des cercles concentriques de plus en plus vastes, qui en donnent la pleine mesure : la structure familiale (« Mon frère », « Ma tante », « Ma mère », « Mon père », « Ma sœur »), le clan Gainsbourg (« Jane, Charlotte, Serge. L’inceste le plus [connu] tu de France » ; « Et Charlotte dans tout ça ? À propos de la loi et de l’inceste »), la société tout entière (« Inceste⸱Incestuel. Combien de concerné⸱es sommes-nous ? », « La culture de l’inceste te souhaite un joyeux Noël »). La construction du livre a valeur de démonstration : rompre de la sorte la linéarité et le cadre de l’individualité pour adopter une structure étagée et communicante, où chaque strate renvoie l’une à l’autre dans un subtil jeu d’analogies, dit bien que l’inceste ne doit pas être entendu comme une affaire privée, mais relève d’un système collectif et social.

C’est la famille Gainsbourg, véritable personnage reparaissant dans l’ouvrage, qui fait office de maillon exemplaire entre l’histoire particulière et l’édifice social. À travers le cas Gainsbourg, Cécile Cée montre comment l’inceste, établi sur un « savant récit familial qui normalise voire romantise cette folie collective » (p. 90) grâce à la caution de mythes patriarcaux comme celui de Pygmalion ou du génie (« 5 bis rue de Verneuil », « La fameuse distinction de l’homme et de l’artiste »), a pu se produire au vu et au su de la France tout entière, dans « le déni et la complicité muette » de tous (p. 90). Plus encore, elle montre comment selon elle les membres du clan Gainsbourg, Jane Birkin et Charlotte en tête, ont pu servir de « caution morale » (p. 95) et de « totem d’immunité » (p. 140) au « système inceste », par la reconduction du narratif euphémistique et inversé qui maquille la violence et profite aux agresseurs :

Si Jane Birkin, avec sa gueule d’ange, son charmant accent anglais et son amour clamé pour ses filles dit que Gainsbourg n’était pas violent mais sensible, pas incestueux mais pudique, alors tout le monde peut dormir sur ses deux oreilles : l’inceste n’existe pas, même quand il se déroule sous nos yeux. (p. 95)

Le lecteur et la lectrice remarqueront comment, à travers une série d’échos et d’analogies, Cécile Cée fait le pont entre le clan Gainsbourg et sa propre famille : même levée de boucliers dès lors que l’autrice prend l’initiative de nommer « inceste » ce que Charlotte et sa propre sœur ont vécu (« “Et Charlotte, tu y penses ? C’est pas très féministe, ça, de parler à la place des victimes !” » ; « “— Tu t’appropries une histoire qui n’est pas la tienne !” », p. 149) ; même imaginaire autoritaire de la surveillance ou de la subordination pour décrire l’enrégimentement généralisé des esprits dans le « système inceste » : si Jane Birkin est la grande « gardienne du temple de l’inceste » (p. 95), l’autrice a longtemps été le « parfait petit agent de la culture de l’inceste » (p. 67), protégée par la mère, « le bras droit de mon père » (p. 104), et soutenue par la sœur, cette « cariatide » grâce à laquelle « l’édifice de la famille ne s’effondre pas » (p. 156). Même impunité, enfin, du chef de famille tout-puissant, qui utilise un paravent de pouvoir et de légitimité (l’art pour Gainsbourg, la médecine chez le père) pour franchir sans rappel à l’ordre les lignes rouges. Au fond, ce que dit la vertigineuse reprise des mêmes images, des mêmes éléments de langage, des mêmes logiques, c’est qu’il n’y a là, au fond, qu’une seule et même histoire, celle d’un monde à l’envers, la culture de l’inceste, où nous sommes toutes et tous socialisés.

Dans le livre de Cécile Cée, enfin, comme la première partie du titre le suggère, l’écriture et le dessin sont au service d’un « savoir » sur l’inceste résolument interdisciplinaire. Proche par moment de la vulgarisation scientifique, cet essai graphique propose, en particulier dans les « pages jaunes » en fin de chapitre, un point documenté sur les chiffres et sur les rapports les plus récents (notamment de la Ciivise), ou une synthèse explicative et/ou critique sur des concepts tirés de la médecine et des sciences humaines et sociales, comme le très contesté syndrome d’aliénation parentale, inventé en 1985 par le psychiatre Richard Gardner (p. 107-108), ou la notion d’« incestuel », théorisée par le psychanalyste Paul-Claude Racamier en 1995 (p. 75 et suivantes).

L’incestuel, c’est un climat […]. Des manipulations au grand jour dont l’intimité reste secrète. […] L’incestuel n’est pas forcément génital, mais ne s’arrête pas non plus au fantasme ; c’est un registre [qui] peut inclure l’activité proprement incestueuse, mais cette inclusion n’est ni nécessaire, ni suffisante […].

L’incestuel joue d’ailleurs un rôle-clef dans le livre, dans la mesure où de son interprétation dépend l’usage radicalement différent qui en est fait ; et il en va là d’une éthique, semble-t-il. Chez ceux pour qui l’incestuel serait « l’inceste sans le passage à l’acte », il participe d’une rhétorique de l’atténuation et du déni : « puisque l’incestuel n’a pas besoin de pénétration, c’est que la pénétration n’a pas eu lieu, c’est moins grave voire pas grave du tout. CQFD. » (p. 85). En revanche, pour Cécile Cée, l’incestuel est « la clef de voûte de l’inceste » : en « masqu[ant] l’inceste – tout en l’exhibant » (p. 85), il empêche les victimes de comprendre ce qui leur est arrivé et de pouvoir se reconnaître comme victimes. Plutôt qu’à la manière du récit d’inceste attendu, Journal de sortie d’inceste pourrait aussi se lire comme une plongée dans l’incestuel, ce fuyant « caché-exhibé » dont plusieurs planches tenteraient la saisie graphique ; utiliser l’image comme médium pour figurer ce qu’on a pourtant appris à ne pas voir, c’est donc aussi chercher une « perspective qui produit de la lisibilité », pour reprendre les mots de Neige Sinno (p. 98).

Au cours de cette sortie d’inceste, le livre rencontre des problèmes éthiques souvent soulevés dans ce genre de cas. Parler d’inceste au sujet de Charlotte Gainsbourg ou de la sœur de l’autrice, est-ce s’approprier une autre histoire, la « qualifier » à la place des concerné⸱es, sans en avoir le « droit » (p. 179) ? Quelle serait la « bonne » position à adopter face à l’inceste ? Qu’est-ce que le lecteur est en droit d’attendre d’un récit d’inceste ? Face à ces trois questions, Cécile Cée adopte un positionnement clair, qui passe par la responsabilité de la société, le passage à l’action et le respect de l’intimité.

Selon Cécile Cée, dans le cas de l’inceste, dont la particularité est précisément d’opérer une décorrélation perverse entre les mots et les choses, « la situation ne dépend pas de ce qu’elle [la victime] a à en dire, mais de ce que la société devrait en dire » (p. 181). Dès lors que le geste de nomination ne relève pas d’une négociation interpersonnelle (dans quelle mesure puis-je appeler inceste ce que x ne désigne pas ainsi ?), mais d’une énonciation collective (« C’est à la société, aux tiers, à toi, de le faire », p. 182) seule susceptible de « remettre le monde à l’endroit » (p. 227), on sort du cas de conscience individuel pour passer dans l’ordre d’une responsabilité éthique d’ordre social et politique.

Le chapitre « Je ne suis pas une bonne personne » propose une révision décapante du « mythe des gentils et des méchants ». Selon Cécile Cée, la paire « gentilles victimes vs les méchant⸱es agresseur⸱euse⸱s » est une « ligne de partage inepte » (p. 196) qui, au-delà du fait qu’elle empêche de penser la confusion des positions, des identités et des valeurs opérée par l’inceste, reconduit la culture de l’inceste : poser le problème sous la forme d’une opposition du Bien et du Mal, c’est ne pas prendre conscience de sa propre situation, lâcheté, compromission ou implication, dans le système inceste, de sorte qu’est maintenue la « fiction qui voudrait qu’on soit toujours du bon côté de la barrière de l’inceste », « qui fait partie du système inceste et qui entretient le déni et la perpétuation » (p. 199). Contre la « langue de bois » (p. 199) des « Je te crois » et autres formes de « libération de la parole », qui n’ont d’autre effet que de laisser la culture de l’inceste intacte, Cécile Cée en appelle à une éthique de l’action :

Si tu me dis “je te crois” ça ne peut pas être à moindre frais. Si tu me dis “je te crois”, c’est que toi aussi tu es prêt⸱e à faire pieds nus ce chemin avec moi.

Ça veut dire que tu vas t’informer, déjà. Tu vas lire des bouquins sur l’inceste, les violences sexuelles, le trauma. Et si tu ne peux pas lire, ou en complément, tu vas écouter ces podcasts, regarder ces films, t’abonner à des comptes sur les réseaux sociaux qui t’informeront sur l’inceste. Qui t’ouvriront les yeux.

Et surtout, tu ne vas pas laisser le silence s’installer après que j’aie parlé. (p. 204)

Enfin, Cécile Cée invite le narrataire, qu’elle n’hésite pas à bousculer, à réfléchir aux attentes qui sont les siennes lorsqu’il a entre les mains un récit d’inceste, peut-être feuilleté en quête de « la description précise des faits » (Sinno, p. 96). Après avoir relaté un entretien avec son éditrice, au cours duquel celle-ci lui signale qu’il manque le récit de soi à proprement parler, le texte se fait métaréflexif, et cette réflexivité esquisse une éthique de la lecture : à l’heure où semble émerger le sous-genre du récit d’inceste, avec ses topoï, comme la scène de viol, les attendus génériques ne sont-ils pas en train de se transformer en contraintes exercées sur quiconque prend la plume ? L’écriture et la perspective de la lecture, sous la pression de cet horizon d’attente, rejouent-elles la violence ? À ce désir de récit, Cécile Cée substitue un discours qui y coupe court : « Je ne vais pas le raconter, ce viol » (p. 171). À la place surgit une image marquante, celle d’une enfant – Mademoiselle Patouche – qui regarde le lecteur droit dans les yeux pour en appeler au respect de sa douleur et de son intimité : « — Alors oui, je suis désolée, tu tiens un livre sur l’inceste dans lequel tu n’auras pas les détails qui te rassureraient comme des preuves – c’est ma douleur, je la garde pour moi » (p. 172). Le dessin fait alors surgir dans toute sa violence une réalité dont les récits d’inceste, écrits par des adultes, quand bien même le narrateur serait un enfant ou adopterait sa perspective, ne rendent pas compte de façon aussi concrète, visible et dérangeante : face au récit, ce que le lecteur attend (voire réclame), c’est le viol d’un enfant, dont le visage sur la page rappelle le caractère insoutenable.

Bibliographie

- Dorothée Dussy, Le Berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste [2013], Paris, Pocket, 2021.

- Paul-Claude Racamier, L’Inceste et l’incestuel, Paris, Dunod, 1995.