« Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art. Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons la culture. » Ainsi débutait en 1953 un célèbre court métrage dont les réalisateurs – Chris Marker, Alain Resnais et Ghislain Cloquet – s’employaient à dénoncer le traitement réservé aux œuvres africaines, alors cantonnées dans les vitrines du Musée de l’Homme. Les ramifications de cette « botanique de la mort » constituent indéniablement la matière première du présent essai, issu d’une série de cours dispensés par Bénédicte Savoy au Collège de France d’avril à juin 2017 : la réflexion déployée par l’autrice contribue à ce titre à la difficultueuse définition de la notion de « patrimoine » « qui, en France du moins, est aussi importante que celle de laïcité ou de République dans la construction du pays depuis le XIXe siècle. » En refermant le livre, le lecteur se devra de conclure que si « les statues meurent aussi », c’est pour se muer ensuite en véritables mortes-vivantes, hantant obstinément les salons de la bonne société, les salles de musée, et surtout les imaginaires. Bénédicte Savoy démontre en effet que « les victimes de spoliation d’œuvres d’art ont la mémoire longue. Loin de se refermer, les blessures occasionnées par l’expérience de la dépossession semblent même s’aggraver avec le temps », aboutissant à l’énoncé de revendications de plus en plus largement médiatisées sur la place publique.

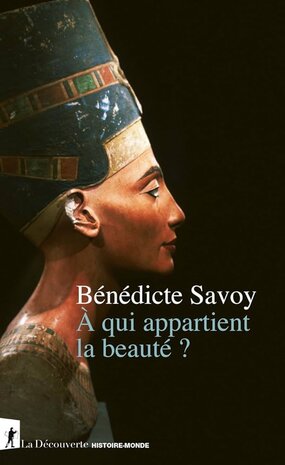

Quoiqu’elle occupe aujourd’hui le devant de la scène – au point de devenir un sujet de prédilection de l’industrie cinématographique contemporaine (le cinéphile averti songera à des films comme Monuments Men dirigé par George Clooney en 2014, Women in Gold de Simon Curtis en 2015, L’Antiquaire de François Margolin en 2015, Blood of War d’Aleksandr Berezan en 2011, ou même à Chinese Zodiac écrit et dirigé par Jackie Chan en 2012), la question des restitutions n’a rien de récent et « s’inscrit en réalité dans une longue histoire militaire et diplomatique », que l’autrice s’emploie ici à retracer, non de façon chronologique et systématique, mais à coup de vignettes successives. Il pourrait ainsi être tentant de rapprocher l’ouvrage de l’un des tableaux qu’il évoque : la fameuse Enseigne de Gersaint de Watteau, dont l’acquisition (pourtant tout à fait légale) par le roi de Prusse et la présence consécutive dans les collections des musées allemands fut longtemps perçue comme un véritable affront, suscitant après-guerre les diatribes enflammées d’Aragon, selon qui « l’art français doit revenir en France ». Comme ce tableau célèbre, l’ouvrage de Bénédicte Savoy rassemble une galerie d’œuvres aussi admirables qu’éclectiques – le buste de Néfertiti, l’autel de Pergame, le retable de l’Agneau mystique des frères Van Eyck, la Madone Sixtine de Raphaël, les têtes de bronze du palais d’été de Pékin, L’Enseigne de Gersaint, la reine Bangwa du Cameroun, le portrait d’Adèle Bloch-Bauer de Gustav Klimt et les trois statues anthropo-zoomorphes des rois du Bénin. Le projet de l’autrice consiste à faire cas de ces « objets concrets », ce qui revient en l’occurrence à « s’interroger sur la manière dont ils sont arrivés là où ils se trouvent aujourd’hui, sur leur provenance, leur itinéraire, leur trajet matériel et immatériel depuis leur création – et sur le vide qu’ils laissent là où ils ne sont plus » (à l’image de l’Atlas de l’absence proposé par des chercheurs germanistes de l’université de Dschang, qui se sont employés à recenser « la présence du patrimoine camerounais en Allemagne, mais aussi et peut-être surtout de son absence, et de ses effets collatéraux au Cameroun »).

Issus d’aires géographiques et de périodes historiques variées, les neuf « trésors culturels » dont ce volume retrace la destinée ont comme unique point commun d’avoir fait l’objet de ce que Bénédicte Savoy propose de nommer des « translocations patrimoniales », désignant ainsi « tous les types d’appropriation d’œuvres d’art et du patrimoine au détriment du plus faible, économiquement ou militairement ». On ajoutera encore que l’accent est mis ici en premier lieu sur deux pays que l’autrice a fréquenté de près – la France et l’Allemagne, qui, non contentes de s’approprier des œuvres venues d’ailleurs, à la suite d’expéditions archéologiques et/ou de conquêtes coloniales, se sont aussi engagées dans un véritable bras de fer culturel et muséographique (sans doute cette focalisation sur la relation franco-allemande et ses répercutions internationales conduit-elle à négliger d’autres œuvres et d’autres histoires – notamment celle de la Grande-Bretagne, laquelle ne se trouve évoquée que marginalement). Consciente que l’écriture « d’une histoire transnationale de l’Europe et du monde » suppose un « dialogue des disciplines et des historiographies », Bénédicte Savoy pousse l’interdisciplinarité plus loin encore, en empruntant le terme de « translocation » au vocabulaire de la chimie génétique, où il désigne un « échange entre chromosomes provoqué par cassure et réparation ». Un tel choix lexical est riche de sens, d’abord en ce qu’il dessine implicitement les contours d’une conception organique de la culture « non pas comprise au sens arrêté de chose nationale, mais au sens dynamique d’élaboration commune et de coproduction, de mélange et de migration ». Ainsi la plupart des œuvres étudiées font-elles partie de patrimoines culturels multiples, ayant contribué à inspirer les artistes internationaux dont elles croisaient la route : sans doute l’art des expressionnistes allemands doit-il quelque chose à Néfertiti, de même que les têtes du palais d’été avaient été inspirées par l’art occidental. Le terme choisi implique aussi l’hypothèse d’une « cassure » qui suppose, si ce n’est une sanction (comme dans les dispositions imposées à l’Allemagne dans le cadre du traité de Versailles), du moins une forme de réparation des dommages provoqués. Quoique l’autrice se garde d’apporter une réponse définitive à la question posée dans le titre, qu’elle présente d’emblée comme purement « rhétorique », l’ouvrage se clôt sur le récit de deux « translocations » réparatrices, obtenues au terme de négociations longues et complexes : le départ de la toile de Klimt, qui quitte l’Autriche pour rejoindre un musée new-yorkais (la Neue Galerie créée en 2001, pour offrir aux visiteurs « l’espace (ou la fiction) d’une Europe centrale idéalisée, dans un décor qui rappelle la Vienne des années 1900 et l’Europe juive d’avant la Seconde Guerre mondiale »), et les statues du royaume d’Abomey revenues en grande pompe au Bénin. D’exemple en exemple, l’argument récurrent de l’universalisme (synonyme en réalité de « capacité financière, scientifique ou politique » à s’approprier et à exposer les œuvres, au risque de réserver leur accès aux populations des capitales occidentales, seules en mesure de venir à leur rencontre) ou du mérite (« la beauté appartient aux hommes capables de l’apprécier ») vacille sur son socle, et ce singulièrement en France, où l’idéologie révolutionnaire a longtemps justifié – non sans paradoxe - la concentration autoritaire de l’art, pensé comme structurellement libre, dans la capitale du pays des libertés.

On comprend ainsi que l’ouvrage ne se borne pas à produire une galerie de chefs d’œuvres à couper le souffle : il convoque aussi un cortège pittoresque de spectateurs rêveurs ou empressés – archéologues aux bottes encore poussiéreuses, hommes de lettres transis d’émotion, hommes politiques en pleine campagne, universitaires avides de gloire, visiteurs de musée accablés par le poids des siècles et pressés de rejoindre la boutique où ils pourront faire l’acquisition, qui d’un marque-page orné d’un petit ange rêveur, qui d’une tasse à café à l’effigie d’Adèle Bloch-Bauer. L’histoire qu’écrit Bénédicte Savoy n’est pas exclusivement une histoire des œuvres, de leurs circulations sur le marché de l’art, c’est aussi une étude de leurs réceptions et des émotions – souvent très vives – que leur présence, leur absence ou parfois, plus subtilement, leur présence ailleurs, suscite dans une communauté donnée. L’histoire de l’art, dès lors, devient aussi une histoire des sensibilités, surtout à l’heure actuelle, quand se met en place un nouveau « code d’honneur » muséographique, aboutissant aux transferts d’œuvres « rapatriées » dans leurs régions d’origine : en examinant « le lien, réel ou ressenti, juridiquement fixé ou culturellement revendiqué » avec des objets d’art, en scrutant « nos émotions, individuelles et collectives, face à ces icônes de la beauté », Bénédicte Savoy s’emploie bel et bien à fournir la liste des ingrédients d’une révolution morale contemporaine, à l’issue de laquelle les termes juridiques qui justifièrent longtemps la mainmise occidentale sur les œuvres venues d’ailleurs (« inaliénabilité », « imprescriptibilité », « insaisissabilité ») se trouvent réduits au rang de vaines et creuses « formules magiques ». Ainsi l’irrationnalité a-t-elle changé de camp : elle n’est plus l’apanage des populations anciennement colonisées, soupçonnées de ne pas savoir avoir un usage raisonné des ressources culturelles et esthétiques placées à leur disposition, mais imprègne les discours officiels. « La justice écoute aux portes de la beauté », écrivait Aimé Césaire, et il semblerait qu’aujourd’hui, elle se soit décidée à passer le seuil pour réparer d’anciens affronts. Encore ne s’agit-il plus seulement d’écouter les murmures étouffés des statues : partant de l’exemple de l’art royal d’Abomey rapatrié en 2021, Bénédicte Savoy évoque la possibilité de muséographies nouvelles, où il ne serait plus question de stocker, d’exposer (et, dans l’Allemagne des années 1900 d’annihiler – entwesen - littéralement les œuvres par un traitement de neutralisation chimique), mais aussi de les faire revivre, et par exemple, de leur parler et de chanter pour elles. « Autant de projets de recherche en puissance et de pistes d’avenir », conclut l’autrice – et on ajoutera que ces pistes pourraient être celles où s’engouffreront des littératures africaines, mais aussi occidentales, soucieuses de démontrer que les statues vivent encore.

Ninon Chavoz - Configurations littéraires